新幹線の建設は、数十年という長い歳月をかけて行う国家的なプロジェクト。

2022年9月23日に開業した西九州新幹線(武雄温泉・長崎間)の建設に関わった先輩職員の声を交えながら、

開始から完了までのプロセスを追ってみましょう。

このプロジェクトに

関わった先輩たち

2013年入社

2009年入社

2011年入社

2011年入社

2005年入社

2007年入社

2021年入社

概要

西九州新幹線は佐賀県と長崎県を結ぶ路線で、武雄温泉・長崎間の線路延長は約66km。2008年3月に武雄温泉・諫早間で暫定整備計画(スーパー特急方式)として工事実施計画の認可を受けて工事に着手。2012年6月に武雄温泉・長崎間で標準軌による工事実施計画の認可を受け、2022年9月23日に開業しました。

設計

JRTTには土木、機械、建築、電気、事務という5つの専門領域がありますが、設計業務は、各技術系統の職員が取りまとめを行います。

例えば土木系統の場合は、トンネル、高架橋、橋りょうなどの土木構造物を、建築系統の場合は駅舎や総合車両基地などの建築構造物を作るために必要な概略設計を行い、それをもとにして鉄道と交差する河川や道路の占用などについて地方公共団体の担当者と協議を行います。

機械系統・電気系統の場合は、鉄道事業者との協議を重ねながら、事業者の要望とJRTTの設計基準を照らし合わせ、安心・安全でメンテナンスが容易な設備を、決められた予算内で設計することが任務となります。

用地取得

新幹線建設は用地の取得から始まります。その第一歩が地域にお住まいの皆さんに対する説明です。その地域の状況と地元の要望を考慮し、地域にお住まいの皆さんに対して建設予定地と用地交渉の手順についてお話しします。

その後、構造物などの設計が完了し、最終的な条件が整い次第、測量と建物などの各種調査を開始。その結果と補償基準に基づいて補償金額を算定し、用地取得交渉を開始します。

交渉は事務系統の職員が中心となって進めますが、状況によっては技術系統の職員も土地の権利をお持ちの方の元へ伺い、直接交渉にあたります。まさに人対人の仕事であり、相続や抵当権などの権利関係も慎重に確認しなければならないため時間を要することも多いですが、それだけに契約が完了した時は大きな達成感があります。

私が担当した工区(佐賀県の袴野橋りょう、大草野トンネル)では用地交渉が思うように進まず、事務系統の職員と連携して何度も土地の権利をお持ちの方の元に伺いました。迅速に対応すること、過去の事例を参考にして状況を整理することの大切さを学びました。

長崎県内の用地取得業務と、武雄温泉・長崎間の用地取得に関する予算管理を担当しました。用地交渉は土地の権利をお持ちの方の大切な財産をお譲りいただくための話し合い。土地の権利をお持ちの方の主張や疑問をしっかり理解することから始め、その土地に対する想いを訴えたい方であれば耳を傾ける。構造物の設計や工法などの技術的な説明を求められたときは技術系統の職員に協力を要請し、ご納得いただけるまで説明を尽くす。そうして一歩ずつ進めていきました。時には厳しい言葉をいただくこともありましたが、すべての用地取得交渉が完了した時は大きな達成感がありました。

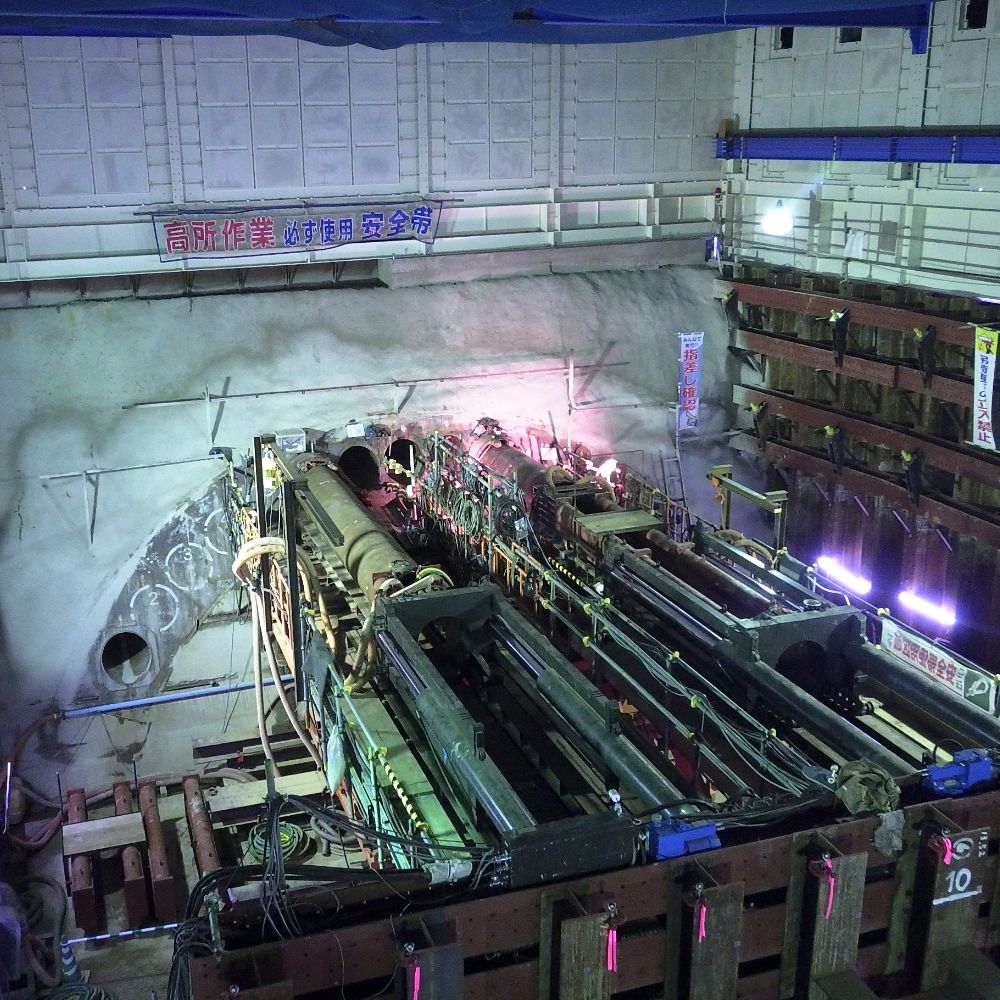

トンネル

西九州新幹線では、31箇所でトンネルを掘削。長さの合計は、線路延長約66kmの61%にあたる41kmにおよびます。そのなかで技術的な注目を集めたのが長崎県内の諫早トンネル(270m)です。このトンネルは交通量の多い国道207号線と市道の直下に位置するため、地上の道路交通に支障をきたさない掘削方法を検討する必要がありました。そこでJRTTは、掘削前のトンネルの外周上部に鋼管(パイプ)を打ち込んで地山を補強する「パイプルーフ工法」を採用。採用にあたっては、巨礫によるパイプルーフの接合部の破断などによる掘進不能を防ぐため、受注者と共に新たな接合方法を考案しました。これにより交通規制を行わずにトンネルを施工しました。道路面の沈下量も最小限に留めたこの新技術は各方面から高く評価され、2020年度の土木学会技術賞を受賞しました。

大草野トンネル(佐賀県嬉野市)の土構造(切土、盛土)、地盤改良、トンネル、橋りょう、補助き電区分所(SSP)、横取り基地造成などの土木工事に関する施工監理を担当しました。ここは西九州自動車道と土被り約12mで交差する旧地すべり地内。地すべりの再活動と道路および走行車両への影響を抑制するため、何度も協議を重ねてベストな計測管理と補助工法を選択しました。

橋りょう

西九州新幹線では、「補強盛土一体橋りょう」を7つの橋りょうで採用しています。これは桁・支承部・橋台壁・盛土などを一体化した橋りょうで、従来の橋りょうに比べて走行安全性や耐震性が向上。支承部に係る建設コストや維持管理コストも削減できるなど、経済性・維持管理の面でも優れています。また、このうちの1カ所では、40mまでの架橋に対応できる「長スパン用補強盛土一体橋りょう」を初めて実用化しました。従来の「補強盛土一体橋りょう」の桁は長スパンに適さない鉄筋コンクリート構造(RC)で、採用環境が限定(長さ20m以下・片側1車線道路の交差部)されていましたが、今回導入された「長スパン用補強盛土一体橋りょう」は、あらかじめ鋼材を通じて補強を加えたプレストレストコンクリート構造。この新たな技法はJRTTと鉄道総研が共同で開発しました。

袴野橋りょうの施工監理を担当しました。西九州自動車道と国道への影響を最小限に抑えることがテーマでした。桁の架設時には北海道新幹線建設局へ異動していましたが、この工区は思い入れが強かったこともあり、車両を通行止めにして行う合成桁の夜間架設の際はプライベートで見に行きました。

軌道敷設工事

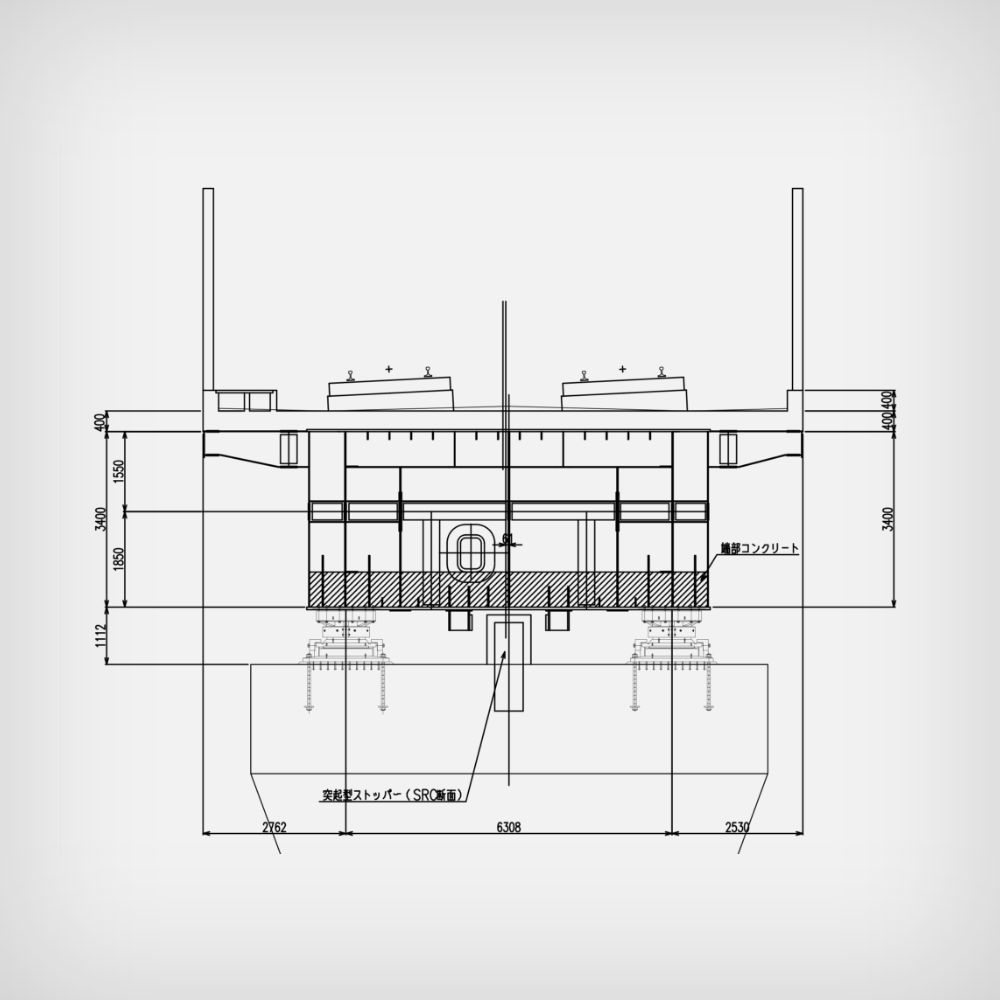

新幹線軌道の基本構造であるスラブ軌道は、主に軌道スラブとレールで構成されています。軌道スラブはレールを支えるコンクリート板で、一枚の重さは約4トン。西九州新幹線の軌道スラブは佐賀県神埼郡吉野ヶ里町の工場で製造されました。生産された軌道スラブは軌道基地からクレーンで本線(高架橋)に運ばれて専用車両で移動。1日約40枚、約200m分ずつ敷設を進めました。西九州新幹線ではこの軌道スラブを設置する突起コンクリートにICタグを埋め込んでおり、起点からの距離やカント(曲線区間の軌道の傾き)、スラブ面やレール上面までの高さといったデータが収集できるように工夫しています。

レールは1本の長さが25mで、1mあたりの重量は約60kg。福岡県北九州市で製造されたレールは、本線上に運ばれて8本を溶接し、200mの長さになったレールを貯蓄。そしてこの200mのレールを5本つなげて1kmにする、という手順で継ぎ目のないレールをさらに延長。武雄温泉駅の分岐から大村の車両基地までは約30kmのロングレールを敷設しました。ロングレール化により新幹線の乗り心地が向上します。

軌道の構造物の誤差の許容値は1~2mm以内。土木構造物のなかでも最も高い精度を要求されます。特にレールは温度変化による伸縮が大きいため、調整が難しかったです。

機械設備工事

旅客の目に触れる機械設備としては、駅のホームドア(可動式ホーム柵)、昇降機(エスカレーター、エレベーター)、改札機、空調設備などがあります。その他の代表的な機械設備には大村車両基地内の各種検査・修繕装置、軌道や電気の工事施工をサポートする工事用機械装置などがあります。

いずれも建物は建築系統の職員が、そのなかに設置する装置・設備は機械系統の職員が設計・施工監理を担当します。

武雄温泉駅は改札外自由通路に生じる段差を解消するため、階段とエレベーターの整備を計画していましたが、駅設備設計がある程度固まった時点でエスカレーターも追加することになりました。その時点で通路幅を変更するのは不可能でしたので、建築、土木の担当者と連日、階段やエスカレーター本体の幅、エレベーターとエスカレーターを納めるコンクリートピットの大きさや配置などについてアイデアを出し合いました。その結果、最適なレイアウトを発見。厳しい制約があるなかですべての設備を設置できたことが大きな自信になりました。

建築工事

西九州新幹線では「武雄温泉駅」「嬉野温泉駅」「新大村駅」「諫早駅」「長崎駅」の5つの駅が設置されました。いずれも、誰もが使いやすく、分かりやすく、移動しやすいユニバーサルデザインに配慮し、駅舎は地元から要望いただいたデザインコンセプトをもとに設計。内装・外装については地場産の木材や石材、地域の伝統工芸品などを仕上げ材として利用。眺めのいいロケーションや雰囲気なども地域の特色として活かせるよう配慮しています。たとえば『長崎の新たな玄関口~長崎らしさを体現する駅舎』をイメージした長崎駅では、地元の要望に基づき、屋根に「海への方向性」を感じさせる上家架構のデザインを採用。コンコースの柱には煉瓦調タイルを使用して長崎らしさを表現しています。

佐賀県内の駅舎(武雄温泉駅・嬉野温泉駅)の設計と工事発注を担当しました。地元の皆さんに長く愛される駅ができたと思いますが、業務を進める過程では設計図面の精度をもっと高める必要があると実感しました。ここでの経験を次の現場で生かしていきます。

電気設備工事

電気設備工事では、列車や駅の設備に電力を供給するための「エネルギー系設備」と、列車運行の安全確保や各種情報を伝送する「列車制御・情報通信系設備」を建設します。

エネルギー系については、車両の負荷容量や走行本数などを鉄道事業者と協議し、変電所の間隔や変圧器の容量、列車に電力を送るための電線(電車線)の種類や本数を決定していきます。

列車制御・情報通信系については、列車検知方式、自動列車制御方式、列車無線方式などを鉄道事業者と協議しながら、機器の信頼度やコストも考慮して決めていきます。

このように詳細を検討した後、機器の仕様を決定するなどの設計を行い、現場で工事の監督を行います。

新大村駅、諫早駅の電灯電力設備の施工監理を担当。最終段階では電気建設所長として現場全体のマネジメントを行いました。電灯電力設備には駅の照明設備も含まれるので、お客様の目に触れる箇所については設計段階から建築担当と何度も打合せを重ね、時には考え方や意見がぶつかったりもしました。だからこそ、初めて照明を点灯させ、デザインとの調和を確認できた時は大きな達成感がありました。

開業に向けて

列車の安全走行を支える鉄道設備やシステムには、わずかな不具合も許されません。そのためJRTTの職員は、鉄道事業者の立会いのもとであらゆる構造物と設備を細部に至るまで入念に検査します。暑い夏の盛り、あるいは凍えるような真冬に、自身が担当した区間を徒歩で何度も往復した職員もいます。

その後、試運転を重ねて各設備の動作を確認する一方、取得した土地が建設計画どおりに使用・管理されているかどうかも時間をかけて精査します。そして鉄道事業者への引き渡しが完了し、地元の皆さんなどを招待して実施する試乗イベントが終了すると、いよいよ開業の時を迎えます。

軌道担当の職員は人数が限られているため、九州新幹線建設局に所属する軌道担当職員全員で力を合わせて武雄温泉・長崎間約66㎞の監査・検査に臨みました。

駅舎や車両基地の見学会、列車の試乗会など、開業に向けたさまざまなイベントの企画・運営を担当しました。列車の試乗会では、他系統の職員とアイデアを出しあって作成したPR動画や駅舎のペーパークラフトを放映・展示しました。問い合わせ対応も含め、準備は想像していた以上に大変でしたが、参加された皆さんに喜んでいただけたことがうれしかったです。

開業前に開催した駅舎の見学会で、地元の皆さんの関心の高さを実感できたのがうれしかったです。

開業

JRTT職員の知識と力を結集して建設した西九州新幹線(武雄温泉・長崎間)は、2022年9月23日に開業。博多・長崎間は最速1時間20分で結ばれ、開業前より約30分短縮されました。

開業当日は、一番列車を迎える長崎駅、武雄温泉駅は多くの人で賑わいました。その盛り上がりの様子は多くのメディアにも取り上げられ、それを見た全国のJRTT職員たちは、胸を熱くしたことでしょう。その中でも、このプロジェクトに直接携わった職員は、当時のさまざまな苦労を思い出しながら、大きな達成感と充実感を覚えたに違いありません。

開業日に地元が盛り上がっている様子を見て、社会的に大きな影響を与える仕事をしていると実感しました。助けていただいたすべての人に感謝した瞬間でもありました。

広報の仕事を通じて地元の皆さんの大きな期待を感じていたので、無事に開業を迎えられて本当によかったです。開業日の感動は生涯忘れないと思います。

開業の盛り上がりを伝えるメディアの報道を見て喜びと充実感を覚えました。同時に、ご協力いただいた土地の権利をお持ちの皆さまに対する感謝を忘れてはいけないと思いました。いつか家族と一緒に西九州新幹線で旅ができたら、私がどう関わったのかを伝えたいです。

開業はゴールではなくスタート。西九州新幹線の開業によって今まで以上に多くの人や物が動き、沿線地域が活性化され、発展することを願っています。

鉄道工事の要である軌道工事担当として開業に立ち会えたのは幸運でした。構造物の完成を見届けられたこと、工事の完了から開業までにやらなければならないことを学べたのは、これからキャリアアップを目指すうえで大きな強みになると思います。

新幹線では自分が担当した工区は数秒で通過してしまいますが、新幹線建設という国家的なプロジェクトの一端を担えたことに誇りを持っています。

開業当日は、早朝から多くの方が一番列車を見にこられた長崎駅で式典のお手伝いをさせていただきました。町全体が熱気に包まれているのを感じ、西九州新幹線の建設に関わることができて本当によかったと思いました。

大村車両基地の機械設備の基本設計と、5つの新駅(武雄温泉、嬉野温泉、新大村、諫早、長崎)の信通機器室の空調設備設計の取りまとめを担当しました。設計図面を作成する受注者が駅によって異なり、空調設計に対する考え方も違っていたため、JRTTの基準に合わせて取りまとめました。