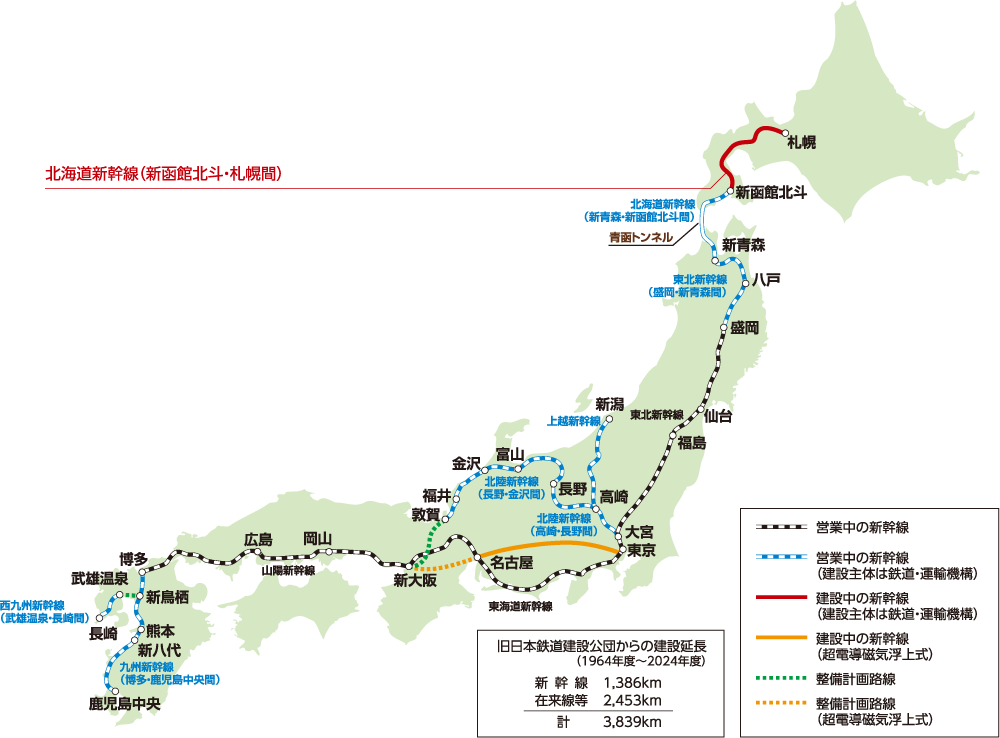

これまでの開業路線

JRTTは、現在までに3,800kmを超える鉄道の建設を手がけてきました。

地方鉄道や都市の利便性を向上させる新線、新幹線など、数ある建設実績の中で、代表的な開業路線を紹介します。

北陸新幹線(金沢・敦賀間)は、既に開業している北陸新幹線(高崎・金沢間)の金沢駅と敦賀駅を結ぶ路線であり、首都圏と北陸地方を結ぶ新幹線の一部として、2012年に工事実施計画の認可を受け、2024年3月16日に開業した。

この開業により、東京から敦賀までの所要時間は最速3時間8分となり、従来よりも50分短縮。福井県の発表によると、開業2ヵ月で関東地方からの来訪者は前年比145%、信越地方では前年比195%と、大幅に増加している。雪に強く、沿線地域を高速かつ直接結ぶ新幹線によって、地域間の交流がさらに活発になることへの期待が高まっている。

○建設延長:約115㎞

○駅数:7駅(金沢、小松、加賀温泉、芦原温泉、福井、越前たけふ、敦賀)

西九州新幹線は、佐賀市付近を経由して福岡市と長崎市を結ぶ路線で、武雄温泉・諫早間で暫定整備計画(スーパー特急方式)として工事実施計画の認可を受けて2008年から工事を開始した。その後、2012年に武雄温泉・長崎間で標準軌による工事実施計画の認可を受け、2022年9月23日に開業した。

この開業により、博多から長崎までの所要時間は最速1時間20分と従来よりも30分短縮(武雄温泉駅にて在来線と新幹線の対面乗り換え方式を採用し、博多・武雄温泉間は在来線利用)。地域経済の活性化や観光客増加への期待が高まっている。

○建設延長:約67km

○駅数:5駅(武雄温泉、嬉野温泉、新大村、諫早、長崎)

北海道新幹線(新青森・新函館北斗間)は、津軽海峡を挟んで本州と北海道を結ぶ新幹線であり、2005年から工事を開始した。青函トンネルを含む在来線との共用走行区間もありながらも、工期内にプロジェクトを完遂し、予定通り2016年3月26日に開業した。

本路線の開業により、首都圏および東北地方から北海道への所要時間が大幅に短縮され、観光やビジネスなどへの大きな効果が期待されており、北海道内に年約140億円の経済波及効果があると試算されている。

○延長:149.0㎞(青函トンネル等在来線共用走行区間82.0㎞含む)

○駅数:4駅(新青森・奥津軽いまべつ・木古内・新函館北斗)

北陸新幹線(長野・金沢間)は、既に開業している北陸新幹線(高崎・長野間)の長野駅と金沢駅を結ぶ路線であり、首都圏と北陸地方を結ぶ新幹線として、1992年から順次工事を開始した。延長228㎞、4県(長野県、新潟県、富山県及び石川県)・2営業主体(JR東日本・JR西日本)に跨る巨大なインフラ整備であり、国土発展に寄与する大プロジェクトを工期内に完遂し、予定通り2015年3月14日に開業した。JR西日本の発表によると、開業から約6ヶ月間の北陸新幹線(上越妙高・糸魚川間)の合計利用者数は、前年同期の在来線特急の約3倍に増加した。これに伴い、北陸地方の各観光地についても、入込客数が大きく増加している。

○建設延長:約228㎞

○駅数:8駅(長野、飯山、上越妙高、糸魚川、黒部宇奈月温泉、富山、新高岡、金沢)

九州新幹線(博多・鹿児島中央間)は、九州内及び関西と九州を結ぶ大動脈としての役割を期待され、1991年から順次工事を開始した。2004年に南の区間である新八代・鹿児島中央間が、2011年には北の区間である博多・新八代間が開業し、全線開業を迎えた。この区間の開業により、北の青森から南の鹿児島まで、新幹線で結ばれることとなった。

○建設延長:約248km

○駅数:12駅(博多、新鳥栖、久留米、筑後船小屋、新大牟田、新玉名、熊本、新八代、新水俣、出水、川内、鹿児島中央)

東北新幹線の延伸区間である盛岡・新青森間については、盛岡・八戸間の工事を1991年から順次開始し、2002年に開業した。最後の区間となった八戸・新青森間は1998年に工事を着手、2010年12月に開業し、全線開業を迎えた。東京から新青森まで、最速3時間10分(2013年3月より2時間59分)で結ばれ、在来線時代よりも大きく利用者を増やしている。

○建設延長:約175km

○駅数:6駅(盛岡、いわて沼宮内、二戸、八戸、七戸十和田、新青森)

北陸新幹線(高崎・長野間)は、首都圏と北陸地方を結ぶ新幹線の一部として、1989年から順次工事を開始した。途中、長野冬季オリンピックの開催が決まったことから、開催(1998年)に間に合わせるために急ピッチで工事を進めたことで1997年に開業し、期待されたオリンピックへのアクセス路線としての役割を発揮した。

○延長:約125km

○駅数:6駅(高崎、安中榛名、軽井沢、佐久平、上田、長野)

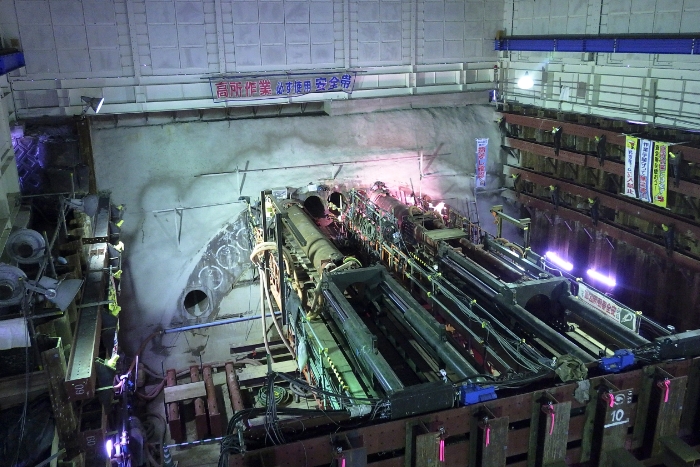

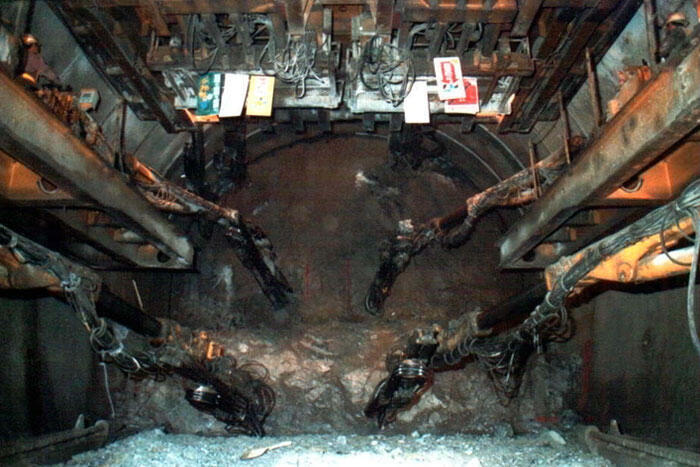

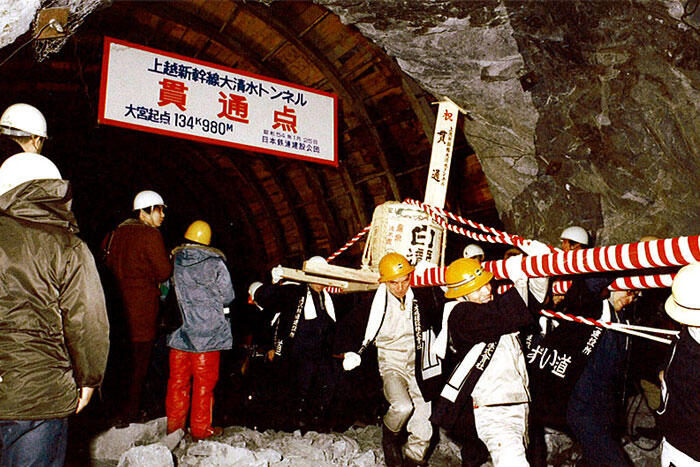

上越新幹線は、首都圏と日本海側を結ぶ初の新幹線として、1971年に工事を開始し、1982年に開業した。難工事となった中山トンネルの掘削のため、日本で初めてNATM工法(山岳トンネルの掘削工法の一種)を導入するなど、多くの新技術を導入し、工事を完成させた。また、豪雪地帯として知られる新潟県を走ることから、散水消雪設備等の雪害対策設備が設けられ、雪に強い安定した運行を実現している。

○延長:約274km

○駅数:10駅(大宮、熊谷、本庄早稲田、高崎、上毛高原、越後湯沢、浦佐、長岡、燕三条、新潟)

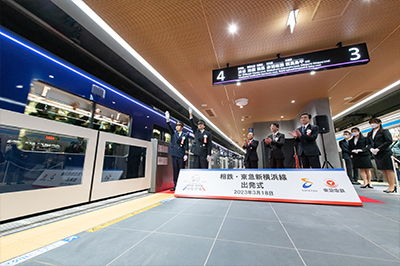

神奈川東部方面線は、相鉄本線西谷駅からJR東海道貨物線横浜羽沢駅付近までの連絡線を新設し、相鉄線とJR線が相互直通運転を行う「相鉄・JR直通線(2019年開業)」とJR東海道貨物線横浜羽沢駅付近から東急東横線日吉駅までの連絡線を新設し、相鉄線と東急線が相互直通運転を行う「相鉄・東急直通線(2023年開業)」の2つの路線で構成されている。

横浜市西部及び神奈川県央部と東京都心部が直結することで、広域鉄道ネットワークの形成と機能の高度化がなされ、所用時間の短縮や乗換回数の減少などの利便性向上が期待されている。

◇「神奈川東部方面線(相鉄・JR直通線)の建設」が土木学会技術賞Ⅱグループを受賞しました。 ー詳細についてはこちらー

◇相鉄・東急直通線が第22回日本鉄道賞「大賞」を受賞しました! ー詳細についてはこちらー

【相鉄・JR直通線】

○延長:約2.7km

○駅数:1駅(羽沢横浜国大駅)

【相鉄・東急直通線】

○延長:約10.0km

○駅数:2駅(新横浜、新綱島)