整備新幹線の建設で培われた環境に優しい技術を

最先端の高速鉄道建設に活かす

文・写真:栗原 景(フォトライター)

鉄道・運輸機構だより2023年新春号

整備新幹線の建設で培われた環境に優しい技術を

最先端の高速鉄道建設に活かす

文・写真:栗原 景(フォトライター)

鉄道・運輸機構だより2023年新春号

建設が進む釜無川橋りょう。背後には富士山が見える

JR東海が推進しているリニア中央新幹線の建設には、鉄道・運輸機構(JRTT)も一部区間の受託という形で参画している。これまでに培われた豊富な技術と経験を活かして橋りょう建設が行われている。日本三大急流・富士川の上流にあたる釜無川と笛吹川の橋りょう建設現場を取材した。

富士山を背景に景観に配慮した橋りょう設計

車は、スマートフォンの地図にない道路を走っている。

「11月19日に開通したばかりの道路です」山梨鉄道建設所の谷口俊太所長が言った。「この先に、中央新幹線の山梨県駅(仮称)予定地があり、この道路は新山梨環状道路といってリニアのアクセス道路のひとつになります」

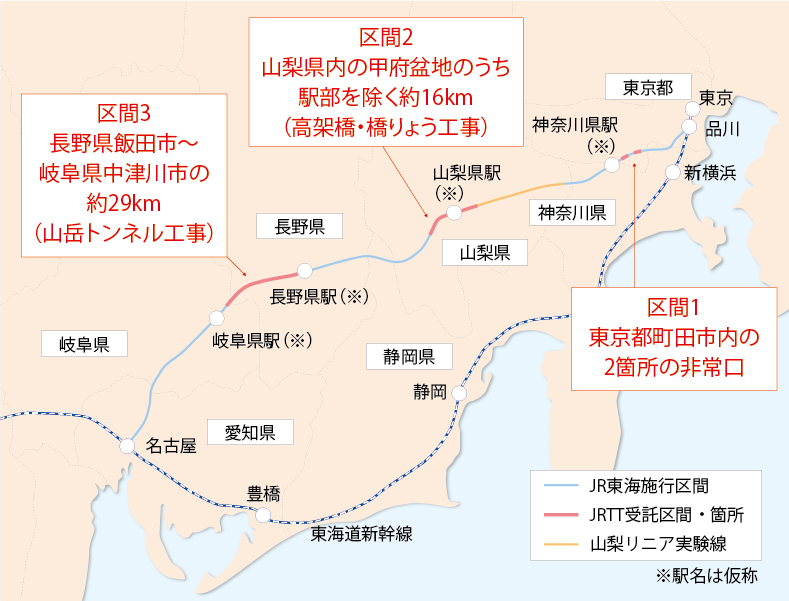

山梨県甲府市。周囲を山に囲まれた甲府盆地を西に向かっている。山と川、果樹園、工場、商業施設に住宅地と、さまざまな人の営みが見える。中央新幹線は、東海旅客鉄道株式会社(JR東海)が品川・名古屋間約286kmを建設している超電導リニア方式の新幹線だ。建設工事は、基本的にJR東海が自社で行っているが、一部区間についてはJRTTが工事を受託している。

「山梨県では、駅部を除く約16kmの高架橋・橋りょう工事を受託しています。今回は、現在施工中の2カ所の橋りょうをご案内します」

谷口所長は37歳。兵庫県芦屋市出身で、小学生の頃、阪神淡路大震災を経験したことがきっかけで、「地震に強いインフラづくり」に興味を持った。西九州新幹線や北海道新幹線の建設、青函トンネルの維持などさまざまな現場を経験し、現在は2020年10月1日に発足した山梨鉄道建設所の初代所長を務めている。

中央市に入り釜無川に差しかかると、左に橋脚の足場が見えた。中央新幹線の釜無川橋りょうだ。

「釜無川と常永川を渡る1,238mの橋りょう工事で、機構は1,170mについて受託しています。河川での建設工事は、川が増水する夏期は行えず、毎年11月から翌年5月まで行っています」谷口所長が言った。

全部で17基ある橋脚のうち、釜無川の河川敷内には6基ある。

「その6基が、ほぼ等間隔に並んでいるのが分かりますか。これは景観に配慮した設計で、釜無川橋りょうの特徴です」

橋脚の周囲には土嚢が積み上げられ、建設現場の安全を確保したうえで川の水を誘導している。各橋脚の施工状況はまちまちだ。構築が先行している橋脚は、上に乗る橋体(桁)を構築する際、橋脚から左右に橋体を伸ばす張出架設工法の起点となる。

「地中に埋まる基礎は円形ですが、橋脚は小判形です。これは、川の水がぶつかる面積を小さくするための工夫です」

釜無川工区

地下水の流入を防ぎ環境に優しいニューマチックケーソン工法

谷口所長の案内で、釜無川右岸から2番目の橋脚の足場に入った。まだ躯体は構築されておらず、プリンのような木製の円錐台がある。

「ニューマチックケーソン工法で使用する作業室の型枠です。河川敷内およびその近傍の10基の橋脚で、この工法を採用しています」

ニューマチックケーソン工法は、橋脚や建築物の基礎に広く採用されている工法だ。河川敷のように地下水位が高い場所では、そのまま掘ると地下水が流入してしまう。そこでケーソン(函)の底面に位置する作業室を地上で築造し、内部に人や機械が入って底面を掘削。次第に沈下していく。作業室には地上から圧縮空気を送り込み、気圧を水圧と等しくすることで作業室内の空気を保ち、地下水の流入を防ぐ。作業スペースを節約でき、高精度の施工が可能で地下水脈を遮断することもないなど、効率と環境保全に優れた工法だ。

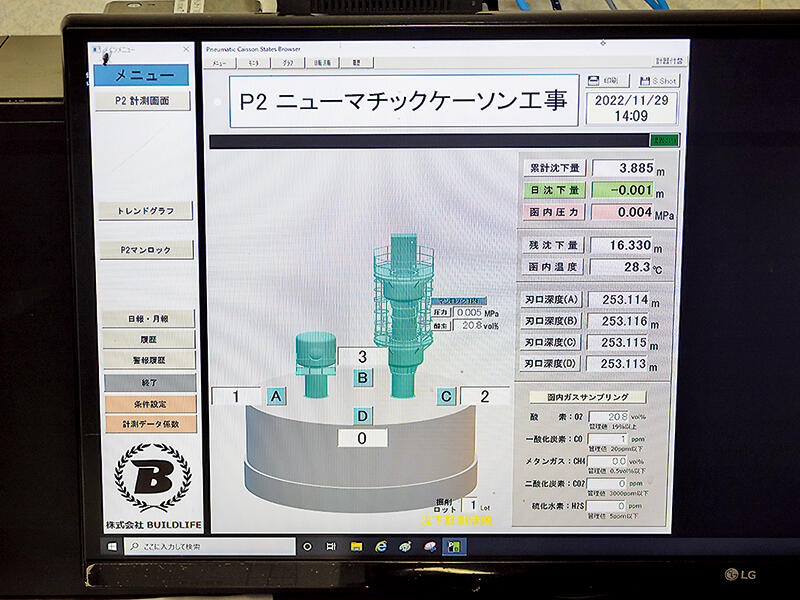

釜無川の東側に移動した。ケーソンは地下20mまで沈下させるが、現在は約6m。上部に見える2本の塔のような構造物は、掘削した土砂を搬出するマテリアルロックと、作業員が出入りするマンロックだ。マンロック内にはらせん階段と、作業終了時に身体を地上の気圧に慣らすための減圧室がある。

「住宅地に近接しているため、防音対策をしっかりとしています。日中は防音壁を通路の外側に設置していますが、夜間はもっとクレーンに近接させて、音が外に漏れないようにしています。こちらも見てください」

谷口所長が建屋の扉を開けると、中からブーンと大きな機械音が聞こえてきた。

「ここには空気圧縮機と、圧縮空気を貯めておくタンクがあります。空気圧縮機は音が大きいので、こうした防音室に設置しています」

外に出て扉を閉めると、音はピタリと聞こえなくなった。作業期間が冬期に限られるため、夜間も作業が行われているが、こうした配慮により騒音による問題はほとんど発生していない。防音室の上には、制御室がある。地下10mよりも深くなると高気圧障害のリスクが生じるため、地上の制御室からの遠隔操作を行うのだ。

「モニターを見ながらの操作ですが、ゆっくりと操作すれば誰でも扱えます。露出した底面を満遍なく掘削して、偏りを作らないのがポイントですね」

制御室でコントローラのチェックをしていた作業員が語った。室内にはカメラモニターのほか、気圧や掘削底面の4カ所の高さを測定するモニターがあり、掘削面の偏りを常時チェックしている。

釜無川工区

釜無川 武田信玄が治水に力を注いだ暴れ川

全長64kmの河川で、赤甲斐駒ヶ岳の北斜面に源を発し、韮崎市から甲府盆地に入って、笛吹川と合流して富士川となる。合流する支流はいずれも急流で大量の砂礫を運び、昔は甲府盆地に多くの水害をもたらした。早くから治水に力が注がれ、武田信玄が御勅使川(みだいがわ)との合流点(現在のJR竜王駅近く)に築いた堤防「信玄堤」が有名だ。

短くても強い水流への対応が必要な笛吹川・濁川橋りょう

車で東へ7kmほど移動し、甲府市内の笛吹川・濁川橋りょうを訪れた。こちらは笛吹川と濁川をまたぐ全長418mの橋りょうで、橋脚は5基。そのうち3基がニューマチックケーソン工法を採用している。濁川の河川敷では、鋼管を並べて溶接する作業が行われていた。

「鋼管矢板といって、川を締め切り、流れを誘導させる壁にします。釜無川では土嚢を使っていましたが、こちらは狭い川幅で流量を確保するため、鋼管矢板で壁を作ります」

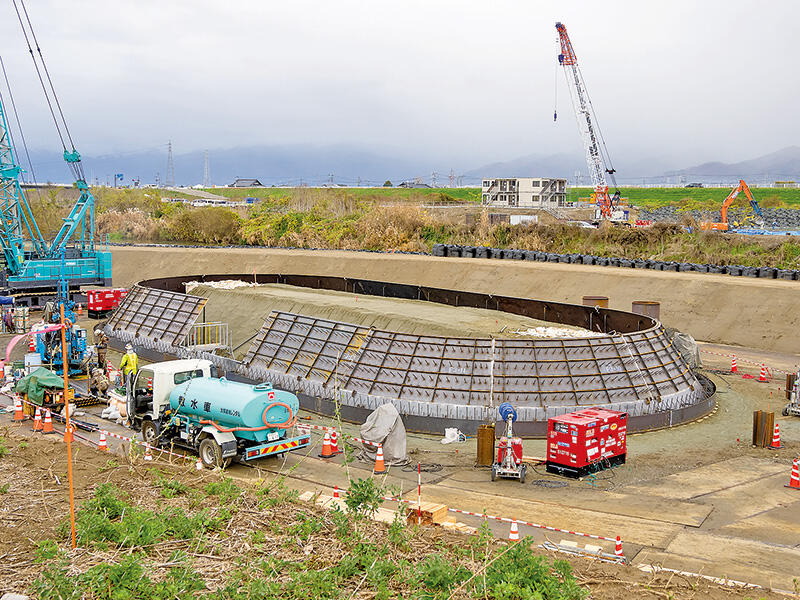

堤防を挟んだ笛吹川側では、ケーソンの準備が進められている。釜無川よりも大型の小判形で、木材ではなく鋼板の型枠が取り付けられていた。

「支持層が深いので、基礎は地下60mまで沈めます。そこまで沈めると、高い気圧によって空気がケーソンから漏れる恐れがあるので、鋼板で補強して、中の空気を閉じ込めるのです」

ケーソンによる掘削は、流路の切り替えが完了してから始まる。規模が大きいので5月までには終わらず、もう一冬かけて基礎を作る。

「幸い作業は順調に進んでいますが、5月には必ず所定の段階まで施工を終わらせなくてはならないので、工程管理には気を配っています。河川の安全など周囲の環境に影響を及ぼさないための準備が必要ですから、今が順調でも気を抜けません」

鋼管矢板の溶接現場では、2021年入社の石丸遼さんが、作業に立ち会い溶接箇所の確認を行っている。高速鉄道の橋りょうらしい姿を見せるまでにはしばらく時間があるが、日々着々と作業は進んでいる。

「私はいま単身赴任ですが、山梨の自然の豊かさが気に入っています。中央新幹線が完成すれば、山梨県駅(仮称)から品川駅まで25分程度、名古屋駅まで45分程度で結ばれますし、東名阪を結ぶ大動脈にもなります。責任の大きさを感じますが、安全第一で工事を進めていきたいです」(谷口所長)

翌週、撮影のためにもう一度釜無川橋りょうを訪れると、1週間前には足場に囲われていた右岸の橋脚がすっかり姿を現していた。リニア中央新幹線の建設工事は、着々と進んでいる。

笛吹川・濁川工区

若手職員 In & Out

鉄道をもっと人々の役に立つ存在にしたい!

現場のプロフェッショナルたちからなんでも吸収する

2021年入社の石丸遼さんは、東京生まれの下町っ子。電車が欠かせない環境で育ち、鉄道の旅が大好きな24歳だ。大学では土木や公共交通の調査・計画を学び、都市鉄道の混雑率を緩和させる研究なども行った。鉄道事業者への就職も考えたが、計画から開業まで全てに関われるJRTTの仕事に魅力を感じ、決めたという。

「昔から、どうすれば鉄道がもっと便利になって、人々の役に立つのかを考えるのが好きでした。これからいろいろな仕事を経験して、調査・計画系の仕事ができたらと思っています」

現在は、主に釜無川工区で工期管理や予算管理などを担当している。デスクワークが中心だが、出来上がりを確認する出来形管理や安全管理などは、JRTT職員の立ち会い・確認が欠かせない。土木建設を知り尽くす人々に囲まれて、石丸さんは勉強の毎日だ。

「土木以外の分野の方と会う機会も多くて、とても勉強になります。将来は鉄道をもっと人々の生活に役立つ存在にできたらって思います。ちょっと偉そうですね(笑)」

はにかむ石丸さんだが、その言葉には「好き」を仕事にした力強さが感じられた。