~水面下に注目!~

共有船舶建造支援部 技術支援課いつもは特定の共有船の建造をレポートしているが、今回は番外編。

水に浮いている船の水面下はどうなっているのか、

普段見ることのできない水面下の船体をのぞいてみよう。

鉄道・運輸機構だより2021年夏季号

共有船建造レポート番外編

~水面下に注目!~

いつもは特定の共有船の建造をレポートしているが、今回は番外編。水に浮いている船の水面下はどうなっているのか、普段見ることのできない水面下の船体をのぞいてみよう。

鉄道・運輸機構だより2021年夏季号

垂直型船首が最近の流行

船の最前方、船首部分から見てみよう。現在多くの船はバルバスバウ(球状船首)になっている。これは水面下に突き出した球根状の部分(バルブ) が作る波と、主船体が作る波が打ち消し合うように設計することで、造波抵抗を減らす仕組みだ。バルバスバウ自体は意外に古くからあったが、1960年代に東大の乾教授が確立した理論で効率の良いバルブを設計でき るようになって、一気に世界中に広がった。しかし満載時と空船時とで喫水が大きく異なる場合、両方に最適化したバルブを作るのは大変難しい。そこであえてバルバスバウを採用せず、船首を垂直にする船型が開発され、最近の流行になってきている。垂直型船首は、共有船では絆永丸やおがさわら丸などに見られる。

その場で船の向きを変えるバウスラスタ

船首に近い船底に開いたこのトンネルの中にはプロペラがあって、船の横方向に推力を出す。船は舵で向きを変えるのが普通だが、止まった状態では舵が効かないことから作られた装置で、その場旋回ができる。推力の方向を変えるには、トンネル内部のプロペラの回転方向か、翼のひねりの向きを変えてやる。横方向の推力を出すのでサイドスラスタが一般名称。そのうち船首に設けられたものをバウスラスタ、船尾にあればスターンスラスタと呼ぶ。

港内の狭い水域で船の向きを変えたり、岸壁に船を着けたりするのは大変難しい操作で、これらサイドスラスタが大活躍する。

外国航路の巨大船では、この目的でタグボート(押し船)という作業船を使うが、出入港の機会が多い内航船ではサイドスラスタを装備することが時間とコストの大きな節減につながるのだ。

横揺れを小さくする装置

船の中央部付近にある前後に長いヒレのような構造物がビルジキール(写真 A)だ。これは船の横揺れを防ぐ目的でほぼ全ての船に設けられている。

簡単な仕掛けだが効果は意外に大きい一方、船体周りの流線に沿うようにうまく設けないと船体抵抗が増えてしまう恐れもある。

同じ目的で、客船やフェリーなど特に横揺れを嫌う船に装備されることが多いのが、フィンスタビライザ(写真 B)。船体中央に突き出したフィン(= ヒレ)を動かすことで、船の横揺れを積極的に止める装置だ。フィンを動かすには油圧が用いられ、センサーで船の揺れを検知して、揺れを止めるように制御する。

効果は非常に大きいが、動力を必要とすることと、原理的に船が走っていないと効果がないのが弱点だ。1920年代の日本人の発明だが、当時の日本では実用化できず特許権が外国に譲渡された歴史もある。第二次世界大戦後に逆輸入の形で、我が国にも普及した。

大きなフェリーにはたいてい装備されているから、晴れて波のない海を走っている時に船体中央付近の甲板から海中をじっくり眺めると、水中のフィンを見ることができる。ただ、あまり熱中して海に落ちないように注意は必要だ。

写真右が船首方向。このような大型のものは、入港時に岸壁に当たるので格納できるようになっている

機関室にタンス?

船底の機関室部分に写真Cのような開口がある。これは冷却水など海水の取り入れ口だ。開口の内側は箱状の区画になっていて、そこに船底弁を介して海水管が接続している。泡や泥などの異物をなるべく吸い込まないように、このような区画を経由して流速をいったん下げるためだ。内側から見ると四角い箱が船底に置かれているように見えるので、シーチェスト、すなわち「船員行李(日本で言う船箪笥)」と呼ばれる。

プロペラは船のブレーキ

船のプロペラはひねり(=ピッチ)が変化しない固定ピッチプロペラが一般的で、加減速は主機関の回転数を変えるのだが、回転数は一定でピッチの変化で加減速する可変ピッチプロペラも使われる。

なお船にはブレーキはなく、プロペラを逆回転させるかピッチを反対にすることで、後進方向の推力を出して船を止める(あるいはバックする)。

船のプロペラ翼は飛行機と違って幅が広い。船体振動を軽減させる等の目的でスキューという後退角が付けられており、少しねじれたように見える。

製作加工の容易さや海水中での耐腐食性のために、銅合金で作られるのが普通だ。荒い形の鋳物から自動加工機で削り出し、最後は手作業で磨いて仕上げる。国内航路で最も一般的な499総トン型貨物船では直径2m、重さ2トン程度。令和元年度共有船で最大のプロペラを持つ神永丸では直径6m、重さ29トンだった。造船所や海事関係の会社が多く立地する今治市の市役所前には、外国航路用大型コンテナ船のプロペラの実物が展示されているが、直径9mで93トンもある。

進行方向を変える舵

プロペラの後には舵があって船の向きを変える。この位置に舵を付けるのは、飛行機の尾翼と同じで方向安定性があることと、プロペラ後流の勢いを利用できることが理由だ。

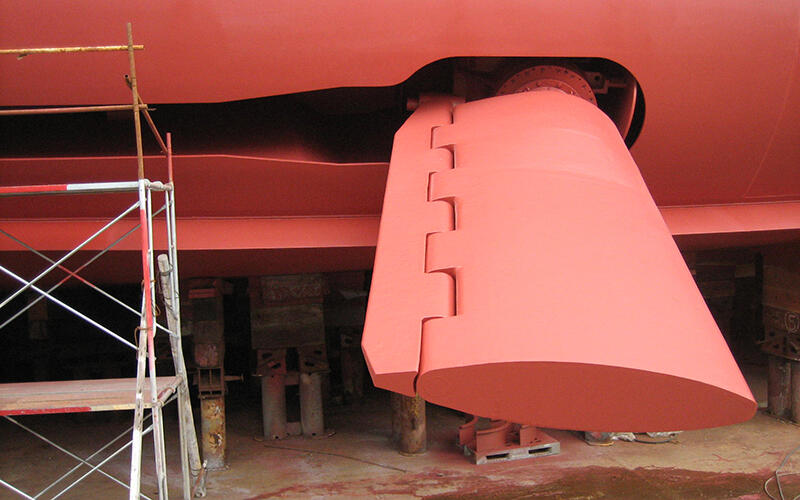

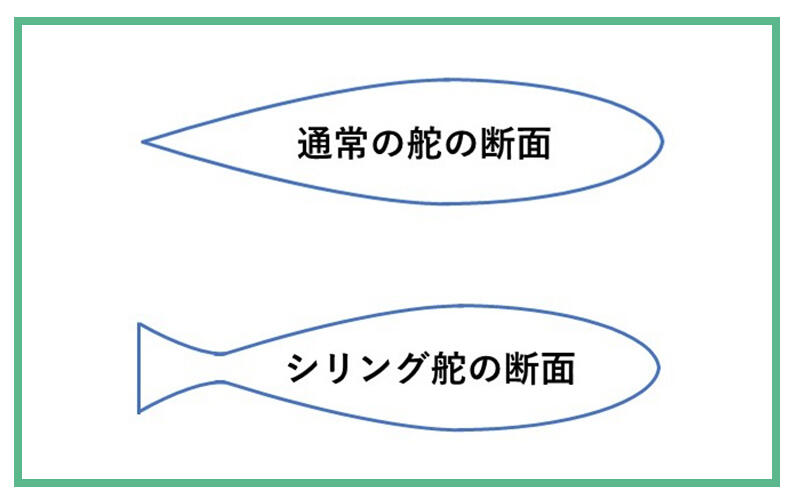

舵の断面は、小さな船以外では翼の形をしているが、図のように後縁が広がった魚のような断面の舵も使われる。普通の翼型では約40度以上舵を取ると、舵回りの水流が乱れて舵が効かなくなる(失速という)現象が起きてしまうが、この舵は70度くらいまで舵を取れ、ほぼ真横に推力が出せる。それでスターンスラスタの代わりになるという仕掛けで、発明者の名前を取ってシリング舵と呼ばれる。

一つのプロペラに2枚の舵を設けるベクツイン舵というのもある。舵板はそれぞれ非対称の特殊な断面で、2枚の舵をうまく使ってプロペラの推力を360度変えることができる優れものだ。

シリング舵もベクツイン舵も操船性の面で大変優れているが、直進走行時には普通の舵より若干だが抵抗が大きいので、国内航路のように比較的出入港機会が多い短距離航海の船に向くとされる。

船体の腐食を防ぐ

プロペラや舵の写真で気が付かれた方がいるかも知れないが、船尾や舵の付近には何やら小さな四角形の物体が複数付いている。船体は鋼(=鉄)製だが、先に説明したとおりプロペラは銅合金でできている。すると電気を通す海水の中で異種の金属が接触していることになるので、中学校の化学で習うように電流が流れ、イオン化傾向の高い鉄の船体の方が溶け出してしまう(電蝕)。穴が開く程腐食することもあるので、それを防ぐために鉄よりイオン化傾向の高い亜鉛やアルミ合金の塊を犠牲陽極として付けておくのだ。これらの陽極板は時間が経つと電蝕で溶けていくので、ドック入りの度に取り替える。船体に取り付けた電極に逆方向の電流を流すことで電蝕を防ぐ、外部電源防食というやり方もある。

日進月歩の省エネルギー

バルバスバウも省エネのための付加物の一種だが、船尾付近にはこの種の仕掛けが多い。

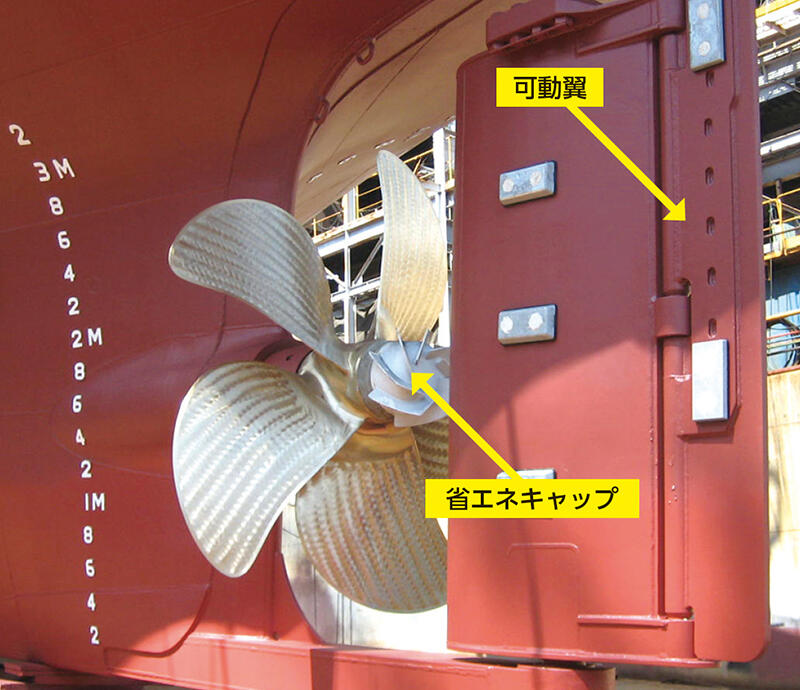

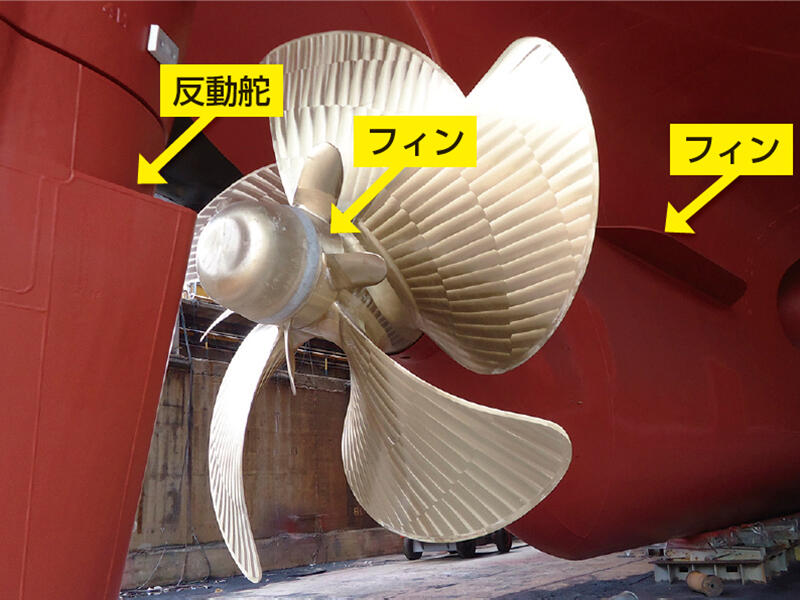

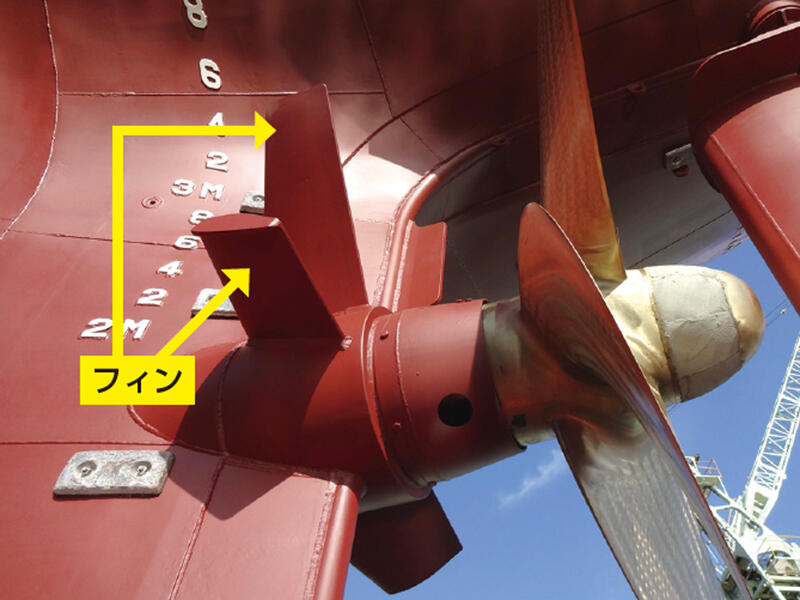

まずプロペラの後方にはプロペラによる旋回流が残るが、この旋回する成分は無駄なエネルギーだと言える。普通の舵でもそれを整流する効果があるが、舵の前縁をあらかじめひねった形(反動舵と呼ぶ)にしたり、舵にフィンを付けたりして、旋回流から前進方向の揚力を得る仕掛け、反動舵がある。一方、プロペラの前側の船体に付けるフィンは、メーカー/造船所によって名前も形もさまざまだが、プロペラに流れ込む流速を利用して前進方向の揚力を得るか、プロペラの回転方向とは逆にねじれた水流をプロペラに流してやって、結果的にプロペラ後方の旋回流を小さくする狙いがある。

また、プロペラの中心部(ハブ)からはハブ渦という渦の流れが出ていてこれも無駄なエネルギーだが、ハブに小さなフィンを付けたり、舵の前縁に球状のバルブを付けたりして、渦を消すやり方も普及している。

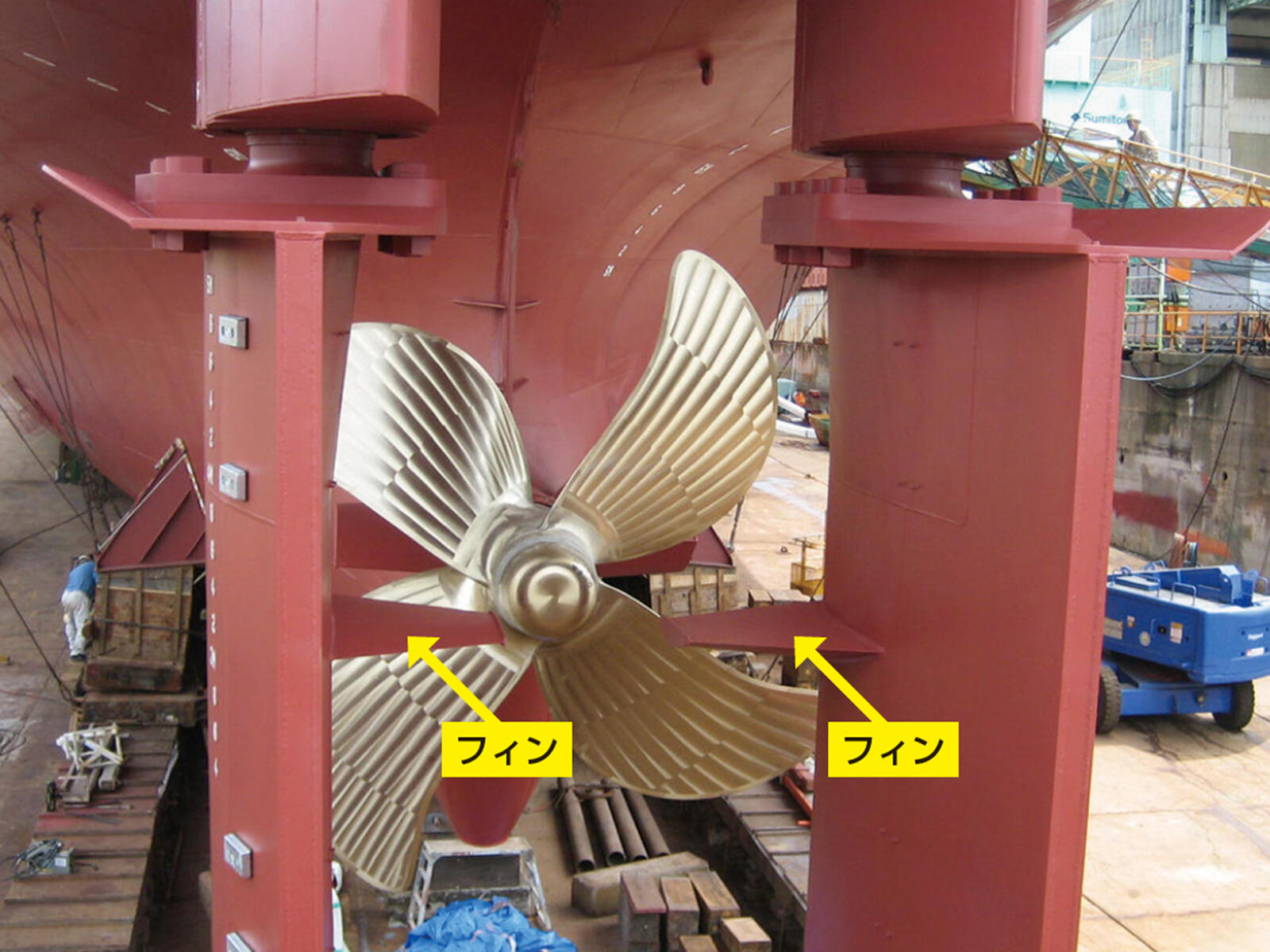

最近の共有船・神門丸に取り付けられたゲートラダーは、プロペラ左右に門のように舵を設けることで整流効果を得る省エネ装置で、同じ2枚舵でもベクツイン舵とは原理も効果も全く異なる。

船体の水面下には、この他にも水生動物の肌と同じ摩擦低減効果を狙った省エネ型塗料や、空気の膜で摩擦抵抗を減らす空気潤滑など、いろいろな工夫で省エネ効果を得る仕組みも使われる。

現在の船は第二次世界大戦の頃に比べて、半分以下の燃費で走っていると言われるように省エネ化はかなり進んでおり、数パーセントの燃費低減の有無が問題になるところまで来ているのだ。

※1 航海中の船の写真は、全て機構との共有船であり、船主の許可を得て掲載しています。また、前述以外の写真は機構の監督が撮影したもので、造船所の許可を得て掲載しています。

※2 ゲートラダーは、日本財団の助成を得て開発されたものです。