高い技術力で旅客船を造船所とともにつくる

伊王島・高島航路「俊寛」の

進水前監督に密着

文・写真:栗原 景(フォトライター)

鉄道・運輸機構だより2023春季号

フォークリフトで牽引される「俊寛」

離島航路や旅客船・貨物船の建造を支援する「船舶共有建造制度」は、日本に400以上ある離島で暮らす人々の生活や物資の輸送を支える制度だ。広島県尾道市で建造され、この春、長崎県の伊王島・高島航路に就航する高速旅客船「俊寛」の進水前監督を取材した。

造船のまち・尾道でつくられる長崎の旅客船

1月24日、JR尾道駅の改札口を出ると、潮の香りが漂ってきた。駅前の信号を渡った場所は尾道水道。瀬戸内海だ。駅前から目の前の向島への渡船が発着しており、高校生をはじめとする市民の足となっている。尾道は、船のまちだ。

渡船で向島に渡り、車で10分ほど進んだ先に、瀬戸内クラフト株式会社がある。アルミニウム合金製船舶の開発・建造を得意とする造船所だ。大小4つの工場を持ち、旅客船のほか巡視艇や監視船、作業船など幅広いジャンルの船を建造している。

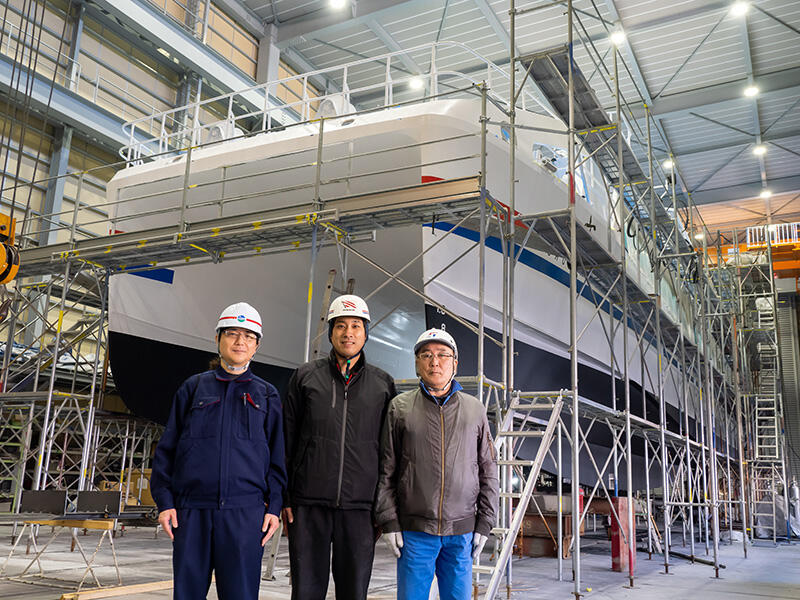

最も大きいA工場に入ると、足場に囲まれた真新しい船があった。鉄道・運輸機構(JRTT)が、長崎県の海運事業者・野母商船株式会社と共同発注している共有船、「俊寛(しゅんかん)」だ。

共有船とは、JRTTが船舶共有建造制度に基づき、海運事業者と共同で発注・共有する内航船(国内を航行する旅客船および貨物船)だ。例えば離島の場合、どんなに小さな島でも船舶は人々の生活に欠かせない存在である。しかし、船舶の建造には多額の資金と高度な技術が必要だ。そこで、審査のうえJRTTが建造費用の最大95%を供給。航路に適した最新の技術も提供し、海運事業者と共同で船舶を発注する。造船所で建造された船舶は、一定期間(旅客船7~15年・貨物船10~15年)JRTTと海運事業者が共有する。この間海運事業者は共有船を使用・管理し、JRTTの持分を使用する対価として船舶使用料を毎月JRTTに支払い、JRTTは修繕などのアフターケアを行う。共有期間終了後は、JRTTの持分を海運事業者に譲渡する。

工程ごとに進捗と品質を確認する工事監督制度

「俊寛」は、長崎港から、伊王島を経て高島までを結ぶ、野母商船運航の120トン型高速船だ。高島は長崎市の南西約15 kmの位置にある離島で、長崎~高島間は約35分で結ばれている。現在は、「鷹巢」と初代「俊寛」の2隻が就航しているが、このうち初代「俊寛」が老朽化したため、船舶共有建造制度を利用して、2代目「俊寛」が新船建造されることになった。「俊寛」とは、平安時代に平家を討伐しようとして伊王島に流刑されたと伝わる俊寛僧都にちなんだ名称だ。「鷹巢」とほぼ同一仕様の姉妹船で、座席定員は140名となる。

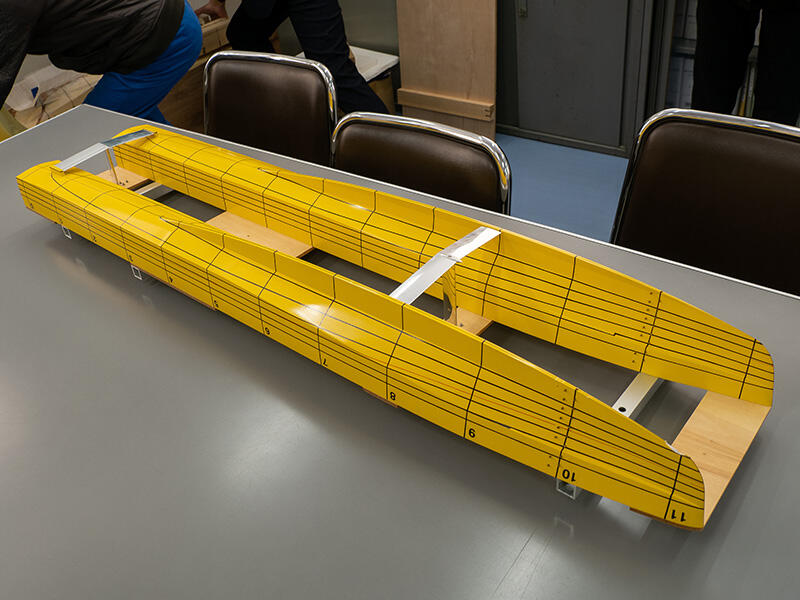

「『俊寛』は、水中翼を備えた高速双胴船です。東京大学の水槽実験を経て実用化した技術で、ジャイロセンサー(回転角速度の測定を実現する慣性センサーの一種)によって水中翼を自動制御し高速かつ安定した航行が可能です。また、軽量のアルミ合金を使用しているので、低燃費という利点もあります」

瀬戸内クラフトの川口新太郎取締役営業室長が説明してくれた。「俊寛」は2022年春から瀬戸内クラフトで建造が進められ、いよいよ明後日に進水式を迎える。今日は、JRTT職員による「進水前監督」が行われる日だ。

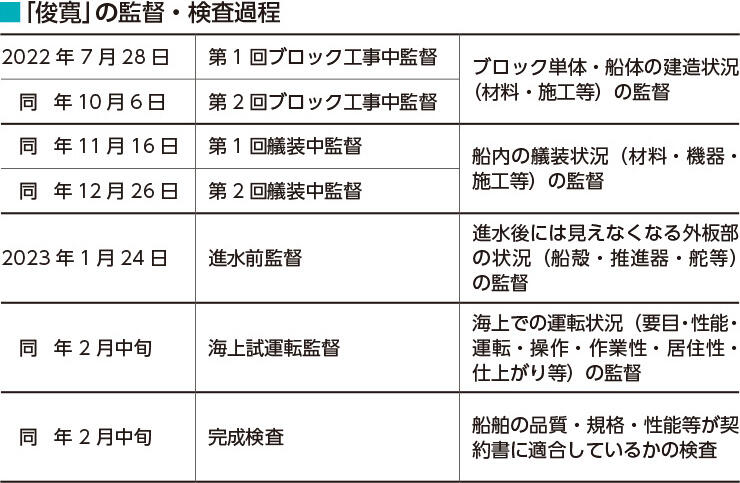

「監督」では、建造工程ごとにJRTT職員を派遣し、仕様書や図面通りに建造されているか、施工方法は適切かを確認していく。

今回、進水前監督を行うのは、JRTT共有船舶建造支援部技術支援課の谷井希三大課長補佐だ。JRTT入社4年目の41歳で、大学卒業以来、20年近くにわたり造船業に関わる船のプロフェッショナルだ。

「昨年7月28日に第1回ブロック工事中監督を実施して以来、5回目の監督になります。今回は進水式直前ということで、進水すると見えなくなる没水部、つまり船体の下回りを中心に確認していきます」

デジタルカメラを手に狭い船内をくまなく監督

工事監督には、瀬戸内クラフトの田辺満雄取締役技術部長と、野母商船の柳秀樹担当が立ち会う。監督内容についての打ち合わせを行った後、A工場で進水前監督が始まった。

作業着に着替えた谷井課長補佐は、背中に小さなリュックを背負い、手にはデジタルカメラを持ち、服装は思いのほかシンプルだ。船の全体写真から始まって、船体のあちこちをカメラに収めていく。

「これから船内の狭い空間にも入ります。時間的制約もあるので、確認する場所や気が付いたことはどんどんデジタルカメラで記録していきます」

まずは、進水後はほとんど見られなくなる船体下部から確認していく。最初に確認したのは、水中翼の取付部だ。水中翼は、高速・安定航行を誇る「俊寛」の根幹となる技術だ。

「このボルト、ちょっと確認をお願いします」

谷井課長補佐が船底にある格子状のフィルターを指さして田辺技術部長に声をかけた。エンジンの冷却などに使う海水を取り込むシーチェストだ。不純物の吸入を防ぐフィルターは、本来フラットなボルトで留められるが、今は無骨な六角ボルトのネジ山が出っ張っている。

「細かいことですが、このまま航行するとここが抵抗になって、速力の低下を招くことがあります」

「これは仮留めのボルトです。この後、フラットな本来のボルトに交換します」

田辺技術部長が答える。設計通りの高品質な船舶を建造するためには、ボルト1本も見逃せない。

水中翼やプロペラ、舵などを確認すると、仮設足場をつたって甲板に上がった。まずは機関室の確認だ。「俊寛」は双胴船のため、左右両舷に1台ずつ主機関が搭載されている。機関室には、ドイツ製の主機関や機器類が設置され、現在は作業員が床の基礎である根太を取り付けている。普段は人が入らない狭い空間で、主機関の横を通過するのも一苦労。谷井課長補佐は各機器の設置状況をデジタルカメラに記録していく。なるほどこの狭さでは、両手が空いた状態でないと危ない。筆記具を使わず、デジタルカメラだけで記録していくのも納得だ。

五感を使い小さな違和感も見のがさない

左右の機関室に続いて操舵室、前部上甲板と確認し、後部甲板へ行くと、谷井課長補佐が甲板上に立って、身体を揺らした。

「床のこの部分が、ほんの少しペコペコしている気がします。歪み取りが十分でないのかもしれません」

甲板に部材を溶接する際の入熱で歪みが出てしまっている。歪みが残ったままでは実用的にも美観的にも良くない。

「念のため、ここは後で指摘します」

万が一品質が基準に達していないと判断されれば、その部分には修正が加えられる。

客室上部のレーダー装置類や、操舵装置のシリンダーユニットなどが装備されている船体後部の舵機室を確認後、客室へ向かう。客室前方の床には船底部に降りるための小さな扉がいくつかあり、左舷側船底部には水中翼の制御盤などが設置されている。自動制御の要であるジャイロユニットは船体中央下部。制御盤の横から格子状のアルミ材に身体を潜り込ませるようにして、取付状況を撮影する。

「設計通りに設置されているかを確認しています。後は、ここの隔壁ですね。航行時、ここに海水が入ると大変ですから、最終的に密閉されなくてはなりません。そういった構造も緻密に確認しています」

右舷側の船底部には、水深を測るソナーがある。120トンクラスの船舶では、客室と操舵室以外どの空間も極めて狭いが、こうした装備と構造を、手を抜くことなく一つひとつ確実に確認・監督していくのである。

「進水前監督」は約1時間半で終了。直ちに事務室に戻り、今回の指摘箇所と今後の工程について綿密な確認が行われた。

「おおむね問題ないことを確認しましたので、明日の進水式は進めていただいて結構です。水中翼などに若干の課題はありますが、今後の工程には問題ないとのことでしたので、様子を見たいと思います」

進水前監督を終えた谷井課長補佐が言った。課題について「大丈夫」とは言わず、「様子を見る」と表現したところに慎重さがうかがえる。

「昨年7月に最初に監督した時はまだブロックやアルミ板の状態でしたが、どんどん船の形になっていき、旅客船という大きなものが出来上がる過程を見ると、とても感慨深いものがありました。次回、2月中旬に予定されている海上試運転監督も楽しみです。JRTTの仕事は船を造る人だけでなく、島民の皆さんとも接する機会があり、地域の人々の役に立っていることを実感できることが一番の魅力ですね」

谷井課長補佐は、その日のうちに尾道を離れ、忙しく横浜へ戻っていった。

3月の就航に向け無事に進水式を挙行

2日後の1月26日、「俊寛」の進水式が行われた。午前9時前、A工場のシャッターが開かれ、レールに乗せられた「俊寛」がフォークリフトに牽引されて、尾道水道の前に引き出される。甲板にはくす玉や旗などの装飾が施され、船首に書かれた船名は幕で隠されている。

進水式には野母商船の村木昭一郎代表取締役社長や瀬戸内クラフトの川口洋代表取締役社長、JRTTの寺田吉道副理事長など約40人が出席して、末広がりの「八」にあやかった13時18分に開式した。神主が祝詞を奏上し、村木社長が「本船を『俊寛』と命名する」と読み上げると、船首の幕が上げられ、「俊寛」の文字が現れた。村木社長のご令嬢が支綱を斧で切断すると、「俊寛」はゆっくりと船尾から尾道水道に進水していった。

海上試運転は約1カ月後の2月中旬に予定されており、2月下旬にはJRTTの最終的な「完成検査」が行われて、初めて完成となる。

「私自身が手がけた船が進水する瞬間はワクワクします」

野母商船で「俊寛」を担当し、進水前監督にも立ち会った柳さんが言った。

「今回JRTTさんのお力を借りて、『俊寛』を就航できることはとてもうれしいです。伊王島と高島の島民の皆さん、そして観光客の皆さんにも安全・快適にご乗船いただけるよう、サービス面でも努力していきたいと思います」

今は尾道に暮らす瀬戸内クラフトの田辺技術部長も、出身が長崎県なだけに「俊寛」への思いは強い。

「日本は島国ですから、離島航路がなくなることは絶対にありません。船舶共有建造制度は、多くの島民の生活を守っていると思います。私たちは軽量で丈夫な低燃費のアルミ船という技術を活かし、豊富なノウハウをお持ちのJRTTさんと協力して、これからも多くの人たちに役立つ船を造っていきたいですね」

「俊寛」の伊王島・高島航路就航は、3月を予定している。どちらの島も史跡が多く、高島は「軍艦島」で知られる端島に近いほか、釣りも盛んで、島旅の魅力を味わえる。

この春は、西九州新幹線と「俊寛」で、伊王島と高島を訪れてみてはいかがだろうか。

初めて訪れる人にもどこか懐かしいまち 尾道市

山陽地方の中心に位置する、人口約13万人の産業都市。古くから海運による物流の集散地として栄えた。海と島、そして坂が織りなす風景が美しく、「転校生」「ふたり」など、大林宣彦監督の数多くの映画の舞台となった。愛媛県今治市に至る「しまなみ街道」の起点でもあり、どこか懐かしさを感じるまち並みは、レンタサイクルや徒歩での散策が楽しい。

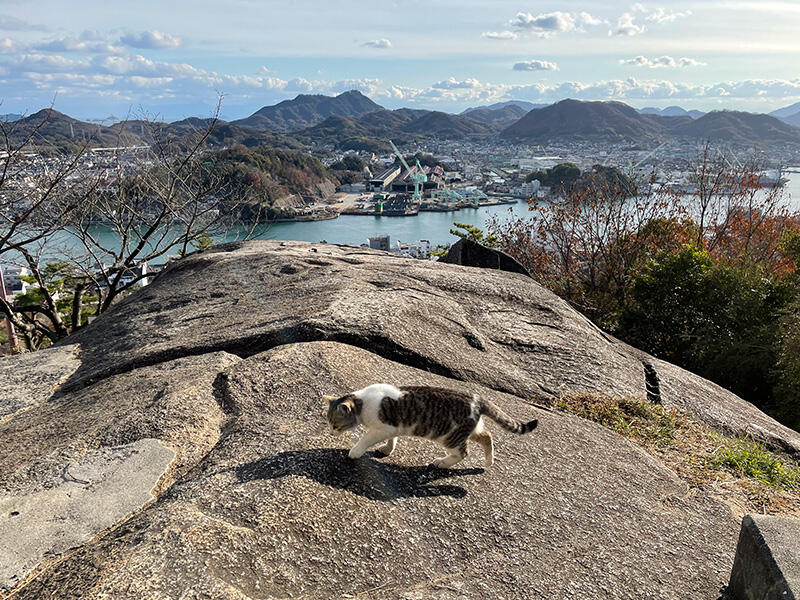

千光寺公園

尾道市街と向島を見晴らす山上にある公園で、頂上まではロープウェイが運行されている。2022年には頂上展望台がリニューアルされ、バリアフリーにも対応。頂上から千光寺に至る参道は、尾道にゆかりのある文人墨客らの詩が刻まれた「文学のこみち」。猫がたくさんいるエリアでもあり、ロープウェイで頂上まで登って徒歩で下りてくるのがお勧め。

千光寺山ロープウェイ

大人:片道500円/往復700円

小学生以下:半額

運行時刻 9:00~17:15(15分ごと)

- 山麓駅へのアクセス

- 尾道駅から徒歩10分

高見山展望台

向島の最高峰、標高283mの高見山山頂にある展望台。因島や弓削島、横島などを一望でき、特に因島の向こうに沈む夕日は絶景。

- 高見山展望台へのアクセス

- JR尾道駅前から車で約30分

尾道ラーメンとお好み焼き

尾道の手軽な名物グルメといえば、ラーメンとお好み焼き。尾道ラーメンは、豚の背脂を浮かせた醤油ベースのスープと平手打ち麺のシンプルな味わいが魅力だ。尾道のお好み焼きは、広島と同じ中華麺を入れるが、具に鶏の砂肝(砂ズリ)を使うのが特徴。駅近くの本通り商店街などに多数の店がある。