北海道特有の

自然環境に配慮したトンネル工事

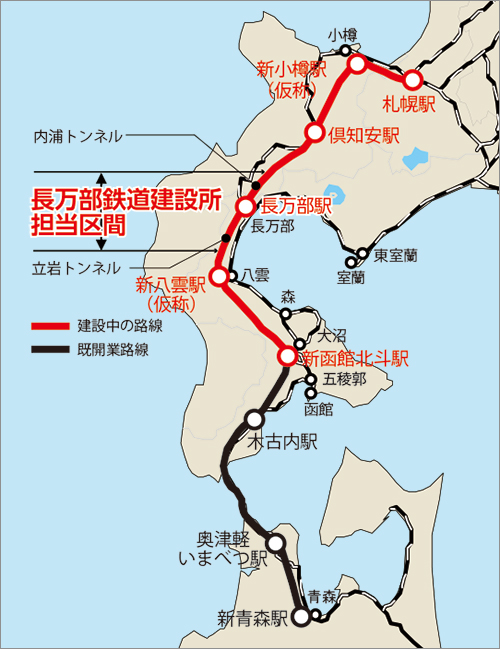

北海道新幹線建設局 長万部鉄道建設所

この夏から立岩トンネル(ルコツ)工区の本坑掘削が始まり、

いよいよ本格的に動き出した長万部鉄道建設所。

新幹線と各地域を結ぶ交通結節点となるこの地域では、自然環境に細やかに気を配りつつ、

平成42年度末の完成を目指して建設工事が進められている。

完成までの、長いようで短い道のりを歩み始めた現場をレポートする。

横坑(右)と本坑(左)の接続部。現在は札幌方の工区終点に向けて掘り進めている〔立岩トンネル(ルコツ)工区〕

文・写真:栗原 景(フォトライター)

鉄道・運輸機構だより2018秋季号

北海道特有の

自然環境に配慮した

トンネル工事

この夏から立岩トンネル(ルコツ)工区の本坑掘削が始まり、

いよいよ本格的に動き出した長万部鉄道建設所。

新幹線と各地域を結ぶ交通結節点となるこの地域では、自然環境に細やかに気を配りつつ、

平成42年度末の完成を目指して建設工事が進められている。

完成までの、長いようで短い道のりを歩み始めた現場をレポートする。

横坑(右)と本坑(左)の接続部。現在は札幌方の工区終点に向けて掘り進めている〔立岩トンネル(ルコツ)工区〕

文・写真:栗原 景(フォトライター)

鉄道・運輸機構だより2018秋季号

鉄道で栄えた長万部

長万部は鉄道のまちだ。かつては長万部機関区に蒸気機関車がずらりと並び、倶知安・小樽方面の函館本線「山線」と、洞爺・室蘭方面の室蘭本線「海線」が分岐する交通の要衝。駅弁「かにめし」が全国的に知られ、蒸気機関車やブルートレインの撮影地として人気だった。列車からは内浦湾(噴火湾)がよく見え、道南地方屈指の絶景を楽しめる地域でもある。

平成29年6月、その長万部に長万部鉄道建設所が設置され、北海道新幹線の建設工事が本格的に始まった。

「当建設所は、立岩トンネル内の新青森起点214.6km地点から、現駅併設となる長万部駅を経て、内浦トンネル内の同253.0km地点まで、38.4kmを担当しています。北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)の約80%はトンネル区間となりますが、当建設所管内では、トンネル区間42%、明かり(地上)区間58%と明かり区間の割合が多いことが特徴です。現在はトンネル3工区に着手しています」

JR長万部駅に程近い長万部鉄道建設所で、中島活哉所長が説明してくれた。新潟県津南町出身の38歳。北陸新幹線の魚津鉄道建設所で主にトンネル工事などを担当し、長万部鉄道建設所の開所と同時に、初代所長に就任した。

「雪国出身なので雪には慣れていますが、北海道は寒さと雪質が本土とは違いますね。当建設所は明かり区間が多いので、かつて経験したことのない極寒豪雪地での新幹線構造物の在り方、凍結・雪害対策についての技術的課題にも取り組んでいるところです」

本坑掘削が始まった立岩トンネル

中島所長の案内で、現場の取材へ向かった。まずは、車で函館方面へ16kmほど走り、管轄区間のうち最も新青森寄りにある、立岩トンネル(ルコツ)工区へ。起点方から数えて立岩トンネル3番目の工区で、本坑5000mと、本坑に接続する横坑1070mの工事を行っている。

「横坑は、開業後にはメンテナンスや非常時の避難路としての活用が想定されています。7月末に1070mの掘削を完了し、8月から本坑の掘削を開始しました」

横坑を車でゆっくり進みながら、中島所長が解説した。

「現在の掘削方式はNATM工法による機械掘削方式で、補助ベンチ付全断面工法*1を採用しています」

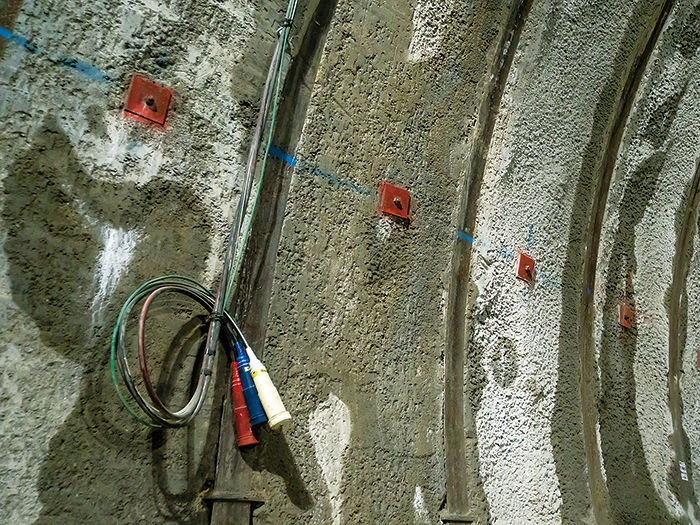

NATM工法は、山岳トンネルの建設で一般的な方式だ。約1m掘るごとに、壁面にコンクリートを吹き付け、アーチ状の鋼製支保工を設置。もう 1度コンクリートを吹き付けた後、ロックボルトを放射状に打設する。地山自体が持つ保持力を利用する工法で、北海道に多い比較的堅い岩盤層に適している。

3分余りで、本坑接続部に到着。車から下りて本坑に足を踏み入れると、目の前に切羽*2があった。本坑掘削は、本当に始まったばかりなのだ。

「8月20日の時点で、本坑上半について24m掘削しました。まずは札幌方の工区終点まで100mほど掘り進み、Uターンして新青森方面へ掘削を開始します」

切羽周辺には、油圧ブレーカーが1台稼働しているほかは、数えるほどしか人がいない。後方から切羽を見つめているのは、切羽監視員だ。掘削面から想定外の岩石が落下する「肌落ち」などの異常を確実に把握するため、専任の監視員が置かれている。

*1 補助ベンチ付全断面工法:ベンチ長を3m前後に保ちつつ、上半、下半を同時に掘削する工法。

*2 切羽:山岳トンネルの工事現場におけるトンネル掘削の最先端の個所。

慎重に行われる自然由来の重金属類対策

順調に始まった本坑掘削だが、決して簡単な工事ではない。中島所長によれば、新函館北斗方に向かって本坑掘削が始まるとすぐ、「最大の難所」が待ち構えているという。

「ルコツ川をくぐる170mほどの区間です。この直下は土被りが6mほどしかありません。万が一にも川の水を引き込むことがないよう、当該区間を対象とした追加の地質調査を実施し、同時に適切な河川防護対策と慎重な掘削方法について検討しています。それからもう一つ、工事全体に関わる重要な問題があります」

横坑から外に出た所で、中島所長がヤードの奥を指差した。作業路の脇に土砂が積まれ、ブルーシートがかけられている。

「掘削による発生土の仮置き場です。実は北海道の土の一部には、砒素・セレン・鉛といった自然由来の重金属類等が微量に含まれており、その対策が極めて重要です」

自然由来の重金属類等は、温泉成分や動植物にも微量に含まれるもので、存在自体は危険ではない。しかし、大量・継続的に摂取すれば人体や環境へ有害にもなり得るため、土壌汚染対策法などで溶出量基準値が定められている。

「トンネル工事による発生土は、土壌汚染対策法の適用外ですが、鉄道・運輸機構では同法で定める土壌溶出量基準を超える『対策土』と基準内に収まる『無対策土』とに分類して対応方針を定め、各々適切に処理することとしています」

切羽から湧出した地下水や仮置き場に降った雨水は、隣接する濁水施設で浄水処理が行われる。浄化された水は約1㎞下流にある八雲町の浄水場脇まで送られ、取水口よりも下流で放流される。

一方、対策土を中心とした発生土は、立岩トンネル(ルコツ)工区と長万部市街の中間、国縫地区にある受入地にダンプで搬送される。発生土の盛土は、山からの雨水が流れ込まないよう堰堤で囲まれ、対策土に触れた表流水が直接周囲の河川等に流出しないよう粘性土で発生土を覆う覆土も行われている。対策土に直接落ちた雨水は地下に浸透するが、重金属類等は現地盤の土粒子に吸着したり地下水の流れに乗って希釈される。その結果、受入地の用地境界では土壌溶出量基準値以下の濃度となる仕組みだ。最終的に対策土はすべて覆土され、地上に露出しない状態で維持される。

自然由来とはいえ、「砒素」「鉛」といった単語を聞けば、住民が不安に思うのも無理はない。厳しい環境対策と住民への丁寧な説明は、安全対策と並び極めて重要だ。

高架駅に変更された長万部駅

着手済みの二つ目の工区、立岩トンネル(豊津)他工区はまだ準備工の段階であり、中島所長からの工事概要説明を受けた後、いったん市街へ。海沿いの平野を、JR函館本線と併走する形で北上する。北海道新幹線はここから明かり区間となり、在来線の内陸側を高架線で通過する予定だが、まだ工事契約は結ばれておらず、着工はしばらく先になる。

長万部駅の東で車を停め、町の南北を結ぶ跨線橋に上がった。

「駅の山側にある空き地が国鉄長万部機関区の跡地で、ここに新幹線の駅が設置されます。当初は地平駅として認可されましたが、市街地の分断を懸念する北海道と長万部町から高架化の要望があり、平成29年6月に高架構造に変更されました」

新しい計画では、北海道新幹線の長万部駅は、高さ約14mの高架駅となる。災害発生時の避難場所として活用できるほか、噴火湾を見晴らすビュースポットとしても期待できそうだ。

自然環境に対応する現代の建設工事

続いて、長万部市街の北にある内浦トンネルを訪れた。完成すれば全長 1万5565m。長万部鉄道建設所では、そのうち最も新青森方の内浦トンネル(静狩)他工区5595mを担当している。

現場は、長万部の平野の北端、静狩峠へ続く山の麓にある。まだ掘削は行われておらず、坑口予定地周辺の木を伐採している段階だ。

「工事に着手したのは、今年の春です。まず坑口手前の金山川を渡河する仮設の桟橋と構台を作り、8月 7日に安全祈願を行いました。今後はフリーフレームと呼ばれるコンクリート枠を設置して斜面を安定させ、12月頃を目標に掘削を開始する予定です」

金山川は、国土地理院の地形図にも掲載されていない小さな川だが、貴重なヤツメウナギの生息が確認されている。上流にサケ・マスの孵化場もあり、生態系に影響を及ぼさないよう、建設を進めなくてはならない。旧静狩金山の跡地近くを通過し、凝灰岩や安山岩溶岩から成る地質はかなり硬質だ。

「一見、何もないように見えるところにもさまざまなものがあり、一つひとつに気を配りながら工事を進めなくてはなりません」

建設のために自然環境を犠牲にしたのは過去の話。今は、動植物や自然環境、人体に影響が考えられる物質など、ありとあらゆる状況に対応しながら建設を進めていく。

高台に上がると、施工ヤード全体とその向こうの噴火湾がよく見えた。

「長万部は、新幹線が開業すると北檜山、南後志、西胆振といった各地域をつなぐ交通結節点になります。かつては鉄道で栄えたまちでもあり、自治体を超えた連携が早くから進められるなど、住民の方々の新幹線事業に向けられる期待はとても大きいものがあります。より地域に根ざした駅と新幹線を目指して行きたいと思います」

中島所長が言った。長万部の新幹線建設は始まったばかりだが、ここを新幹線が軽やかに駆け抜ける日は決して遠くない。