多種多様な設備を隅々まで張り巡らし

安全・安定輸送の要となる電気設備工事

東京支社 小松鉄道電気建設所

北陸新幹線金沢・敦賀間の建設工事がいよいよ大詰めだ。

土木工事は一部を除いて完了し、軌道スラブの敷設も各地で着々と進んでいる。

そんな中、現在施工の山場を迎えているのが電気部門だ。

車両等に電源を供給し、信号を制御して安全・安定輸送を守る電気設備工事の今をレポートする。

文・写真:栗原 景(フォトライター)

鉄道・運輸機構だより2022年春季号

多種多様な設備を隅々まで張り巡らし安全・安定輸送の要となる電気設備工事

北陸新幹線金沢・敦賀間の建設工事がいよいよ大詰めだ。

土木工事は一部を除いて完了し、軌道スラブの敷設も各地で着々と進んでいる。

そんな中、現在施工の山場を迎えているのが電気部門だ。

車両等に電源を供給し、信号を制御して安全・安定輸送を守る電気設備工事の今をレポートする。

文・写真:栗原 景(フォトライター)

鉄道・運輸機構だより2022年春季号

新幹線に命を吹き込む部署

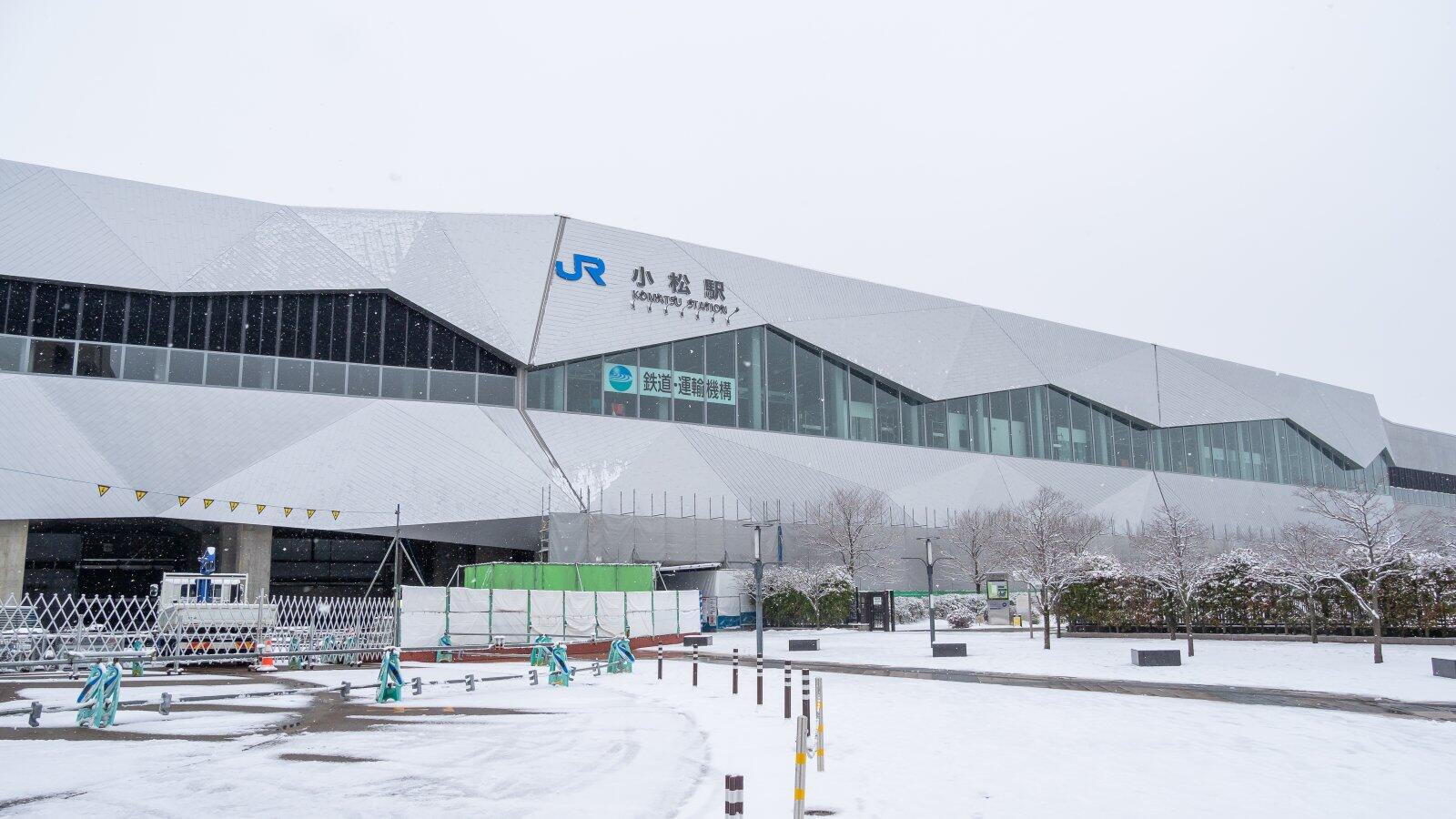

小松駅前には、粉雪が舞っている。気温3℃。前日からの強い風はようやく収まってきた。

うっすらと雪が積もる静かな広場の向こうには、真新しい北陸新幹線小松駅が姿を現している。三角形を組み合わせた立体的なデザインは、小松市民が親しんできた白山の山並みと未来を表現している。

駅舎に入ると、大勢の作業員が作業をしていた。

「駅全体の外装工事は終わり、現在は主に建築部門が内装工事を行っています。その工事の進捗に合わせて、我々電気部門も配管・配線や照明の設置を進めています」

小松鉄道電気建設所の佐々木大輔所長が説明してくれた。

平成15年に入社し、つくばエクスプレスや九州新幹線博多・新八代間、北陸新幹線長野・金沢間などさまざまな現場を経験してきた41歳。小松鉄道電気建設所が開所された令和元年6月1日から現職だ。

整備新幹線の建設は、土木工事から始まり、進捗に伴って「軌道」、「建築」、「電気」、「機械」など分野別の建設所が順次開所される。小松鉄道電気建設所は、令和5年度末の開業を目指して建設が進む北陸新幹線金沢・敦賀間のうち、石川県内の電気設備について施工を担当している。新幹線は、電気がなくては動かない。電気部門は、いわば新幹線に命を吹き込む役割を果たしている。

電気部門はさらに5つの系統に分かれている。電力会社から受電した電気を新幹線の車両向けに変換する「変電」、その電気をパンタグラフを介して車両に供給する「電車線」、駅の照明および駅をはじめ沿線設備の電源を供給する「電力」、列車の運行を制御する「信号」、列車・駅・指令所間の情報を伝送する「通信」の5系統だ。小松鉄道電気建設所は、白山総合車両所付近にある既設線との境界地点から加賀トンネル内に位置する石川・福井県境まで、約44㎞の電気設備の建設を担当している。

「この区間の特徴は、ほぼ全区間が明かり(地上)区間であることです。トンネル区間は加賀トンネルの約5㎞しかありません。冬季はご覧のように降雪もある厳しい環境下での施工となります」

職人的な作業員がそれぞれの技術を活かす

小松駅では、2面2線のホーム上で照明の取り付けや、ホーム下のケーブル設置などが行われている。

「現在は、軌道部門がレールの細かい調整をしています。私たち電気部門は、駅前後の電車線、つまりトロリ線を張る準備をしており、今後軌道と調整のうえ施工します」

電気設備工事は、他の部門との綿密な調整が重要だ。駅の配電・通信設備は建築部門による内装工事がある程度進まなければ仕上げられない。また、電車線の延線は仮軌道が敷設されていないと、作業車を使用できない。

「現在の進捗状況は、約5割です。今のところ今年(令和4年1月現在)は極端な降雪がないので、順調に進んでいます」

各拠点に設ける信通機器室は、列車の安全を守る信号設備や、施設間の情報を伝送する通信設備が設置される場所だ。小松駅の信通機器室は同駅の前後15㎞の信号を制御する。情報通信には大容量の光ファイバーケーブルが使用され、運行に必要な情報、風速計・雨量計など多種多様な情報がやり取りされる。既に機器類の設置は終わり、現在は総合指令所との各種試験が行われている。

石川県内にはもうひとつ、加賀温泉駅が設置される。こちらも駅舎の外装はほぼ完成。温泉郷や城下町に見られる和の様式をモチーフにした駅舎が美しい。

加賀温泉駅は通過線を備えた2面4線の駅だ。ホームには「和」を意識した意匠の照明が設置され、現在は照度や角度の調整、ケーブル設置などを行っている。

下りの待合室では、工事受注者の作業員が照明と非常灯を取り付け、「鉄道は規模が大きく、自分の専門も活かせるのでやりがいがあります」と語った。

階段下では、別の作業員が床下の配線を収めるためにコンクリートを手際よく削っている。

「5分程で終わります」

それぞれの作業員が自分の技術を活かし、着々と駅を完成に近づけている。そんな印象だ。

トンネル内の電気設備

佐々木所長の案内で、沿線の現場取材に向かう。最初に訪れたのは、加賀温泉駅から終点方へ5㎞ほど進んだ地点にある、全長5463mの加賀トンネルだ。

石川・福井県境に跨るトンネルで、土木工事はほぼ完了。壁面には何本ものケーブルが設置されている。束になっているケーブルは、信号ケーブルと駅間で情報をやり取りする光ケーブル、そして沿線電話を接続するメタルケーブルだ。

「信号・光・メタルケーブルは既に敷設が終わり、各信通機器室と総合指令所との通信テストが行われています」

列車無線に使われるLCX(漏洩同軸ケーブル)、沿線の機器類に電気を供給する電源ケーブルも設置されている。

「トンネルでは防災の観点から電源ケーブルを二重に設置することになっており、順次もう1本についても設置を進めていきます」

坑口から300mほど歩くと、横穴のような器材坑があった。たくさんの段ボール箱は、これから設置されるトンネル内の照明器具。坑内には、沿線電話機やトンネル内の電源供給用の電源設備、信号・通信ボックスなどの機器が置かれている。

現在、トンネル内では、天候の影響を受けやすい軌道の敷設工事を優先して行っており、電気は主として明かり区間の施工を進めている。

続いて、加賀市内の新加賀き電区分所に立ち寄った。北陸新幹線金沢・敦賀間は、北陸電力から受電した電気を変電所で変換して電車線に供給しているが、き電区分所は各変電所の電源区間が切り替わる場所だ。列車が通過する際に、隣の電源区間にスムーズに入れるように電源を切り替えるスイッチの役割を果たす。新加賀き電区分所は、新白山変電所と新坂井変電所の境界にあたり、現在は本線とき電区分所を接続するATき電線の施工が行われていた。

一つひとつ手作業で取り付ける電車線

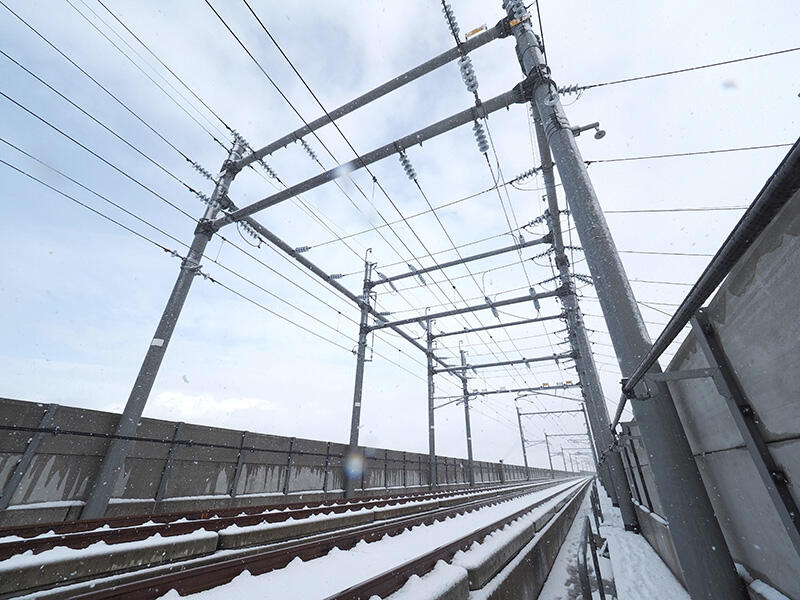

翌日は、実際に電車線工事の現場を取材した。訪れたのは、小松駅から金沢方へ約3㎞、北陸新幹線が北陸本線と立体交差する地点だ。気温は0℃、依然として雪が舞っている。

「架線作業車の高所作業装置に乗りますので、墜落制止用器具を装着してください」

フルハーネス型の墜落制止用器具を装着し、作業台の手すりにフックを取り付けて ATき電線の高さにまで上がる。レールからの高さは約8m、地上からは20m近い高所での作業だ。現場の近くにある北陸本線を、特急「サンダーバード」が雪煙をあげて走り去った。

電車線には、雷から設備を保護する架空地線、不測の大電流から電車線を保護するAT保護線、パンタグラフに接し電車に電気を供給するトロリ線などがある。現在取り付けが進められているのは、電車からの電気を変電所に流すATき電線だ。

電車線を支持する鋼管柱は約50mごとに建植されており、先端の腕金の先にある滑車に、ATき電線となる銅線が通されている。これは、まず長さ約1㎞のロープを滑車に通し、その端に結ばれた同じく約1㎞の銅線を滑車に引き込んで仮付けした状態だ。ここから、作業台に乗った作業員が滑車を一つひとつ金具に支持替えして銅線を取り付けていく。作業員は2名。滑車を手際よく取り外し、支持金具を取り付けて銅線を固定していく。1カ所の作業にかかる時間は10分弱。正しく取り付けられたことを確認すると、作業台を下ろして次の鋼管柱へ軌道上をゆっくりと前進、また作業台を上昇させて金具を取り付ける。この作業の繰り返しだ。交代・休憩しながら、1日20カ所くらい取り付ける。

「冬は、長時間連続して作業をすることはできません。手袋も分厚いものを使いますから、慎重な作業と確認が必要です」

移動を待つ間、作業員が説明してくれた。

この区間では、下り線は既に約15㎞の区間について設置を終わり、上り線も半分くらいまで進んでいる。

地道にコツコツ。着実な手作業が、時速260㎞の安全運行を支えることになる。

シンプルな技術の積み重ねが安全性を高める

金沢方面へ5㎞ほど北上し、手取川左岸の川北除雪基地へ。降雪地帯を走る北陸新幹線の高架には、軌道の左右に雪を貯めるスペースがある。新幹線の運行が終了した後の夜間に除雪作業車が線路脇に雪をかき分ける。ここは、その除雪作業車が待機しメンテナンスを受ける基地だ。スノーシェッドに覆われたスペースに上下1本ずつ留置線がある。

「ぜひ見ていただきたいものがあります」

除雪基地を出た佐々木所長が鋼管柱を指さした。バネが入った円筒状の部品が、横向きに張り出ている。電車線が切り替わる終端部で、電車線の張力を自動的に調整するテンションバランサだ。

「つけ根の取り付け部材を見てください。ボルトの部分が左右に回転する構造になっています。あれは鉄道・運輸機構が鉄道総合技術研究所やメーカーと共同で取得した特許で、機構では発明者として私の名前が登録されています」

以前の取り付け部材には回転機構がなかった。ところが平成28年に発生した熊本地震では、テンションバランサを支持するバンドが揺れに耐えきれず切れてしまった。バランサが落下すれば危険であり、復旧にも時間がかかる。地震対策が検討され、取り付け部に回転機構を持たせることで揺れによる力を逃がし、負荷がかかりすぎないようにするアイデアが生まれた。シンプルな仕組みながら、地震時の安全性は大幅に向上したのである。

「熊本地震に対する今後の整備の在り方として共同で研究したもので、メーカーや鉄道総研の研究に依るところが大きいのですが、たまたま試した方法がうまくいきました」

佐々木所長が、少し照れくさそうに言った。整備新幹線と聞くと、最先端の技術ばかりをイメージするが、こうしたシンプルなアイデアも、さまざまな場面で活かされている。

最後に、北陸新幹線の車両基地である白山総合車両所付近を訪れた。高架に上がると、コンクリートの色が変わる地点があった。平成27年に開業した長野・金沢間の既設線と、新設線の境界点だ。今まではここが北陸新幹線の終端だったが、線路も電車線も、もうずっと先まで伸びている。

2日間にわたって取材をしたが、電気部門の施工範囲は実に広い。新幹線が、あらゆる場面で電気によって動いているということを実感した。

「電気設備は、新幹線において安全・安定輸送の根幹となる設備です」

佐々木所長が言った。

「一方で、電気には感電という危険が常にあります。現場には、さまざまな人が出入りしますし、高所での作業や狭隘な場所での施工も多いので、声がけや目印の活用など、感電対策と安全対策をしっかりやっていきます」

令和5年度末(2023年度末)の開業まで2年を切った北陸新幹線。金沢開業の盛り上がりもあり、沿線の期待も大きい。

「安全着実に開業の日を迎えたいと思いますが、さらにその数年後、新幹線がトラブルなく安定的に走っていられることが大切だと思っています。安全を第一に、施工を進めていきます」

金沢の先へ電気が通じ、列車が動き出す日に向けて、カウントダウンは始まっている。令和5年度末の完成予定が待ち遠しい。

若手職員 IN&OUT ・専門を活かして、好きな「鉄道」のプロフェッショナルに

「おはようございます、本日はまず信号設備監視装置、続きまして無停電電源装置の試験を行います」

信通機器室で、現場代理人が試験内容を報告している。メモをとりながら真剣に聞いているのは、入社2年目の森川稜平さんだ。あどけなさも感じる青年ながら、表情からは責任感の強さが伝わってくる。

「管内の施工管理を担当しています。今日は信通機器室の通信テストを行っていますが、昨日は別の現場で、レールに取り付ける信号ケーブルの施工位置について確認をしていました」

茨城県出身の24歳で、大学では電気工学を専攻していた。

「元々鉄道が大好きで、卒業後は鉄道に関わる仕事がしたいと思っていました。鉄道・運輸機構は電気工学の専門知識を活かして新幹線の建設に携われるという点がとても魅力的でした」

希望が叶って機構に採用され、東京支社勤務を経て令和3年2月に小松へ着任した。初めての現場だったが、前任者が3カ月にわたり引き継ぎと教育をしてくれた。

「調整ごとの多さと大切さには驚きました。私たちの仕事は、土木や軌道などいろいろな部署としっかり調整して、はじめて工事受注者の方が工事に入れます。そうして工事を進めると、どんどん新幹線の設備ができていきます。そこにやり甲斐を感じますね」

今は、事務所近くのアパートに暮らしている。朝はメールチェックから始まる。その日やることを確認し、必要があれば現場へ出かけて確認作業や調整を行う。事務所でのデスクワークも多い。残業は多くはないが、深夜に試験が行われる時は午後に出社して朝まで勤務ということもある。「この仕事は、地図に残り、とても多くの人の役に立てるということ、そして全国のまちをつなぐ国家プロジェクトに参加できることが大きな魅力です。もっと勉強して、北陸新幹線はもちろん北海道新幹線などの建設に役に立てればと思います」

鉄道という「好き」を仕事にした森川さん。また1人、「新幹線のプロフェッショナル」が成長している。