最新技術を適材適所で採用し、

着々と建設が進む神奈川の新・大動脈

東京支社 新横浜鉄道建設所

相鉄・JR直通線羽沢横浜国大駅と東急東横線・目黒線日吉駅を接続し、

横浜市西部・神奈川県央部と東京都心部を直結させる、相鉄・東急直通線。

相鉄沿線と新横浜に大きな発展をもたらす都市鉄道は、開業に向けて建設が着々と進行中だ。

一足先に開業した相鉄・JR直通線羽沢横浜国大駅とともに、

横浜新都心の地下に姿を現した新しい鉄道をレポートする。

切羽にシェービングクリームのような気泡を注入して掘削土の流動性と止水性を確保しながら掘り進む泥土圧シールドマシン。

西谷・羽沢横浜国大駅間の西谷トンネル建設で使われたマシンが羽沢トンネル建設に転用され、建設費削減に貢献した。

文・写真:栗原 景(フォトライター)

鉄道・運輸機構だより2020新春号

最新技術を適材適所で採用し、着々と建設が進む神奈川の新・大動脈

相鉄・JR直通線羽沢横浜国大駅と東急東横線・目黒線日吉駅を接続し、

横浜市西部・神奈川県央部と東京都心部を直結させる、相鉄・東急直通線。

相鉄沿線と新横浜に大きな発展をもたらす都市鉄道は、開業に向けて建設が着々と進行中だ。

一足先に開業した相鉄・JR直通線羽沢横浜国大駅とともに、

横浜新都心の地下に姿を現した新しい鉄道をレポートする。

切羽にシェービングクリームのような気泡を注入して掘削土の流動性と止水性を確保しながら掘り進む泥土圧シールドマシン。西谷・羽沢横浜国大駅間の西谷トンネル建設で使われたマシンが羽沢トンネル建設に転用され、建設費削減に貢献した。

文・写真:栗原 景(フォトライター)

鉄道・運輸機構だより2020新春号

新時代を呼ぶ相鉄・JR直通線の開業

令和元年11月30日、相鉄・JR直通線(通称SJ線)が開業し、相鉄線とJR線の相互直通運転が始まった。これまで神奈川県内で完結していた相鉄本線が、西谷・羽沢横浜国大駅間の新線を経由してJR線に乗り入れ、渋谷・新宿といった都心に直結。二俣川・新宿間は乗り換えることなく最速44分で到達できるようになった。

「6月の総合監査で、初めて相鉄さんの新型電車に乗ってこの駅に入線した時は、我が子が独り立ちしたような気がして、心にグッと来るものがありました」

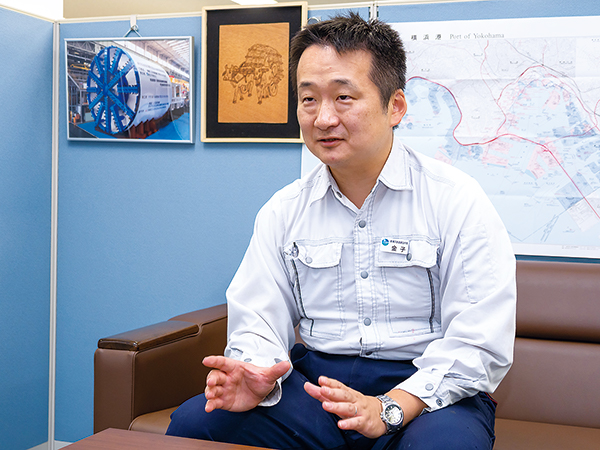

新たに開業した羽沢横浜国大駅の地下ホームで感慨深げに語るのは、新横浜鉄道建設所の金子伸生所長だ。

「自分が担当する鉄道の開業に立ち会うのは初めてです。用地をはじめとした事務、土木、建築、軌道、電気、機械といった各分野と協力しながら鉄道施設を作り、それが完成するというのは本当にうれしい経験です」

だが、新横浜鉄道建設所の業務はこれで終わりではない。羽沢横浜国大駅から新横浜を経て、東急東横線・目黒線日吉駅に至る相鉄・東急直通線(通称ST線)の建設が、令和4年度下期の開業を目指して進行中だ。開業後は、新横浜駅(仮称、以下同)を境に相鉄新横浜線、東急新横浜線の名称が与えられる。

都心直結のまちに生まれ変わる羽沢横浜国大駅

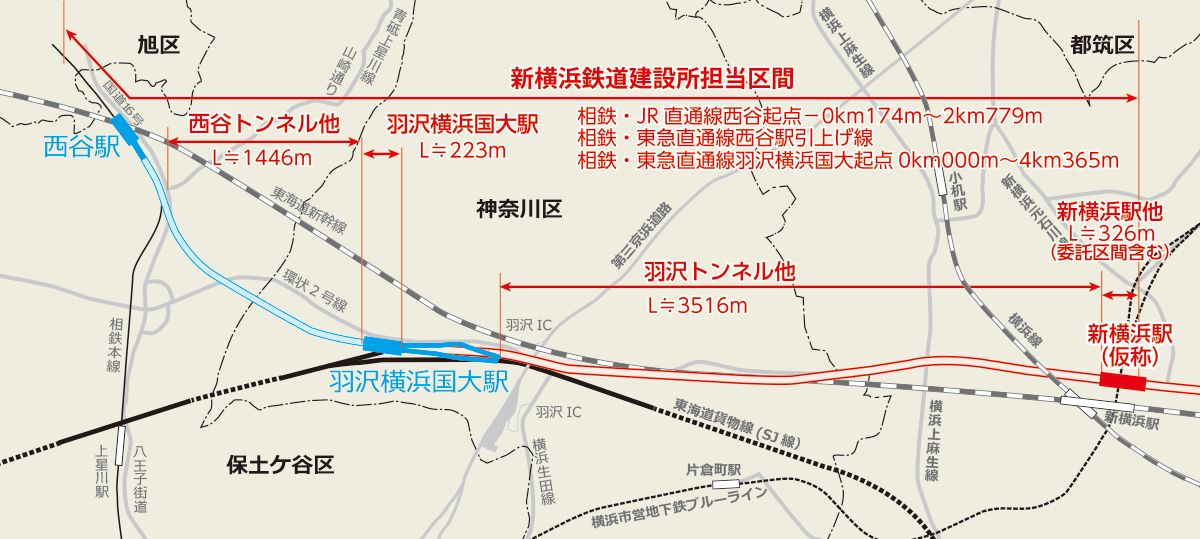

新横浜鉄道建設所は、SJ線西谷・羽沢横浜国大間と、ST線のうち羽沢横浜国大・新横浜間の土木工事を担当している。ほぼ全区間が地下区間で、SJ線が完成した今は、ST線の羽沢トンネルと新横浜駅の建設を行っている。

羽沢横浜国大駅の乗り場は、ホームが向かい合った、2面2線の相対式ホーム。機能的な内装で、駅名標や案内板は相鉄のコーポレートカラーである濃紺、「ヨコハマネイビーブルー」に統一されている。

エスカレーターでコンコースに上がると、こちらは壁面をレンガ調タイルで飾った、モダンで開放的な空間だ。屋根に東京ドームなどと同じ膜屋根が使われ、明るい雰囲気に包まれている。

「商業施設などはこれからの地域ですが、地元の催しに参加しますと、子どもさんが大勢いるんです。SJ線もST線も、こうした子どもたちに喜んでもらえるような路線に育ってくれたらと思います」

実際、駅周辺には新しい家も建ち始めており、横浜市による開発計画もある。ST線も開業すれば、都心直結の便利なまちとして、大きく成長することだろう。

二つの路線の分岐は、駅のすぐ北、地上に出た所にある。駅から直進する線路が新横浜・日吉に向かうST線で、その向こうに羽沢トンネルが見える。今にも列車が現れそうだが、内部では新横浜に向けて掘削が進められている。

最新のSENSを駆使する羽沢トンネル

金子所長の案内で、羽沢トンネルに入る。出入口となる発進立坑は、羽沢横浜国大駅の北にある。敷地内の防音ハウスには掘削土のピットがあり、ダンプカーが次々と出入りしていた。

防音ハウスの横から、車で本坑に降りる。羽沢トンネルのほとんどの区間は、円筒形のシールドマシンの先端に取り付けられたカッタービットで掘り進む、円形トンネルだ。

「羽沢トンネル最大の特徴は、セグメントを使ったシールド工法と、当機構が開発したSENSとを使い分けていることです」

セグメントは鉄筋コンクリート製で瓦形になっており、8ピースを組むと、直径約10mのリングになる。シールド工法では、工場であらかじめ製造されたセグメントを、シールドマシン内部で組み立ててトンネルを構築していく。コストはかかるが品質に優れ、設置と同時に覆工が構築される。

一方のSENSは、セグメントの代わりに内型枠を設置して、掘進と同時に地山と内型枠の間にコンクリートを直接加圧充填する。これを場所打ちライニングといい、場所打ちライニングによる一次覆工構築後、防水シートを巻いてさらにコンクリート打設による二次覆工を行う。作業が現場で完結するため経済性に優れる工法だ。地中深くの、地盤が堅い場所ではSENSが、重要構造物に近接した場所ではシールド工法が選択されている。

車で地下約50mの地点まで入り、歩いてシールドマシンがある切羽へ向かう。円形トンネルは順次床面を構築していくため、車が奥まで通行できない。コンクリートはパイプで送り込み、セグメントなどの資材は仮設軌道を走るバッテリーロコで運搬、掘削土はベルトコンベアで運び出される。

シールドマシンの運転室では、二人の作業員が運転操作を行っていた。一見、事務室のように見えるが、この部屋自体、毎分20mm程度の速度で前進している。現在はSENS区間が終わって再びシールド工法の区間を掘進中だ。休憩中の作業員は「SENS区間では、緊張の連続でした」と語った。

「SENSではドロっとした状態のコンクリートを扱うので、時間管理に気を遣いました。コンクリートが固まり始める前に、内型枠一つ分を掘進しなくてはなりません。また、シールドマシンは前胴が重く、SENSでは生コンクリートに浮力が発生して後胴が浮き上がります。その姿勢制御も重要でした」

シールド工法も気は抜けない。シールドマシンは外周に28本のジャッキがあり、最前列のセグメントを押して推進力を得るが、例えば曲線区間では内側と外側でジャッキ推力を変えるといった具合に、それぞれのジャッキに対してきめ細かい操作が必要となる。こうした部分は、100%人間の判断と操作に委ねられている。新横浜駅まではあと約470m(令和元年11月末現在)。令和2年2月末までに貫通する予定だ。

市民の期待を背負う新横浜駅

地上に戻り、車で新横浜を訪れた。JR新横浜駅前では、環状2号線の下で、地下4階、総延長325.5mの新横浜駅(仮称)が建設中だ。横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅と交差するため、交差部を含む中央の76.5mを横浜市交通局に委託して工事を進めている。羽沢方124mと日吉方125mを鉄道・運輸機構(以下「機構」という)が工事を進めている。現在、機構施工区間については、駅本体の土木工事は完了し、四つの出入口や、東西2カ所の換気塔の構築などが進められている。

駅は鋼製地中連続壁工法で建設されている。セメントと現地の土を混ぜたソイルセメントで作った土留壁に、お互いを継手で連結する鋼製の構造部材を建て込んで、本体壁とする工法だ。従来は仮設の土留壁を施工するため、本体と離れた位置に土留壁を施工していた。今回は土留壁を本体壁にするため、建設用地幅を縮小できる。

地下1階へ降りると、横浜市営地下鉄新横浜駅の躯体が見えた。開業時にはここが乗り換えコンコースとなる予定だ。ST線のホームは、地下4階にある。機構が発注している東西部分は、部分的ながら既に2面3線のホームが構築されている。

「やっとホームができてきて、駅らしくなってきました。横浜市交通局さんが発注されている中央部分は、地下鉄と交差するためどうしても手間がかかりますが、土木工事が完成次第、ホームを延ばします。羽沢トンネルと合わせ、ここが頑張りどころですね」

金子所長が笑った。新横浜鉄道建設所のオフィスも、ここから歩いてすぐの場所にある。市民からST線に期待する声もよく聞かれると言う。

「いただく期待の声が、とても具体的なのです。『菊名乗り換えがなくなれば、私の通勤はこれだけ便利になるのでがんばってください』というように。しっかりした鉄道を作ることで、鉄道をご利用される方々が確かに便利になるのだということを実感しています」

ST線が完成すれば、相鉄沿線は都心と横浜直結の極めて便利なまちとなり、新横浜は東京・横浜・新幹線と、あらゆる方面への交通結節点となる。横浜市西部・神奈川県央部が生まれ変わる都市鉄道の完成まで、今がまさに正念場だ。