都心直結!!

大都市の地下で進む工事、現場最前線!

都心直結!!

大都市の地下で進む工事、現場最前線!

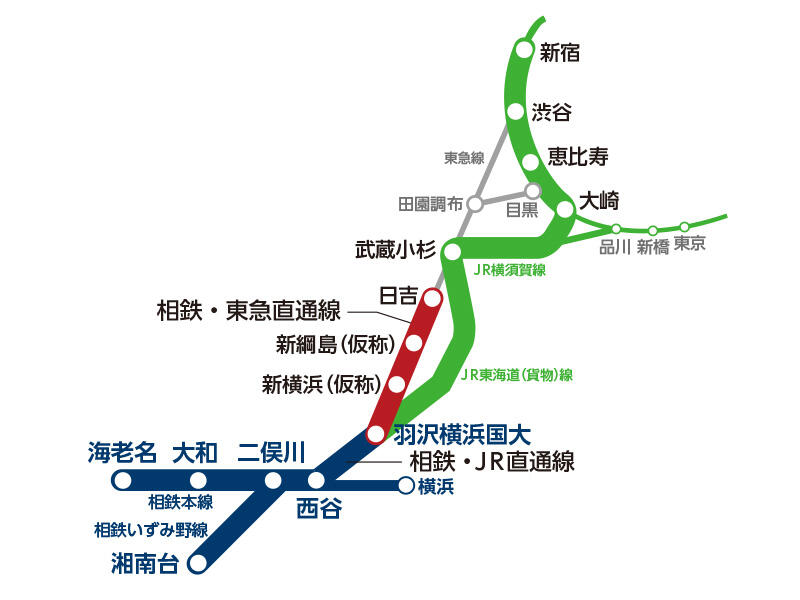

相模鉄道とJR東日本および東急電鉄を連絡する神奈川東部方面線の建設工事がいよいよ佳境だ。相模鉄道西谷駅から羽沢横浜国大駅を経てJR東日本東海道貨物線に接続する「相鉄・JR直通線(通称SJ線)」は 2019(令和元)年11月に開業。現在は、2023(令和5)年3月の開業を目指して相鉄・東急直通線(通称ST線)が建設中である。2022(令和4)年7月22日には「レール締結式」が新横浜駅構内において執り行われ、相鉄線羽沢横浜国大駅から東急線日吉駅間の約10kmの線路がつながった。完成を目前に控えた、ST線の建設現場を取材した。

7社局14路線をつなぐ鉄道ネットワークが完成へ

相鉄・東急直通線(ST線)は、相模鉄道羽沢横浜国大駅から、新横浜駅、新綱島駅を経て東急電鉄日吉駅に至る、約10kmの新線だ。羽沢横浜国大・新横浜間は開業済みの区間とともに相模鉄道の「相鉄新横浜線」、新横浜・日吉間は東急電鉄の「東急新横浜線」となる。開業すれば、相模鉄道と東急電鉄を軸に、東京メトロ南北線、副都心線、都営三田線、埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線、東武東上線まで直通運転を行い、連携する西武鉄道を含め7社局14路線の広大な鉄道ネットワークが形成される。相鉄沿線から東京都心や埼玉県のさまざまなエリアへ直通できるようになり、例えば二俣川・目黒間は乗り換えなしの約38分で直結。新横浜は、都心・横浜市中心部・相鉄沿線のいずれからも直通可能となって、東海道新幹線へのアクセスが飛躍的に向上する。神奈川県と首都圏の人々の生活を大きく変える鉄道だ。

人々の暮らしに大きなメリットをもたらすST線は、約10kmのほとんどがトンネルだ。高度に開発された市街地の地下に建設されるとあって、建設にはさまざまな技術が使われている。羽沢横浜国大・新横浜間の羽沢トンネル(3,349m)と新横浜・新綱島間の新横浜トンネル(3,304m)は、円筒形のシールドマシンの先端に取り付けられたカッタービットで掘り進む、複線円形トンネルだ。羽沢トンネルでは、掘削した壁面に工場で製造したセグメントを組み立てる従来のシールド工法と、掘削と同時にフレッシュコンクリートを直接加圧充填してトンネルを構築するSENSを併用している。地盤が安定した区間では経済性に優れるSENSを採用したのである。

一方、新綱島・日吉間の綱島トンネル(1,356.5m)の大部分は、直径6.8mの単線トンネルが2つ並ぶ単線並列の円形トンネルだ。東急東横線の直下を通過するため、高架橋の基礎杭を避ける必要があったからだ。

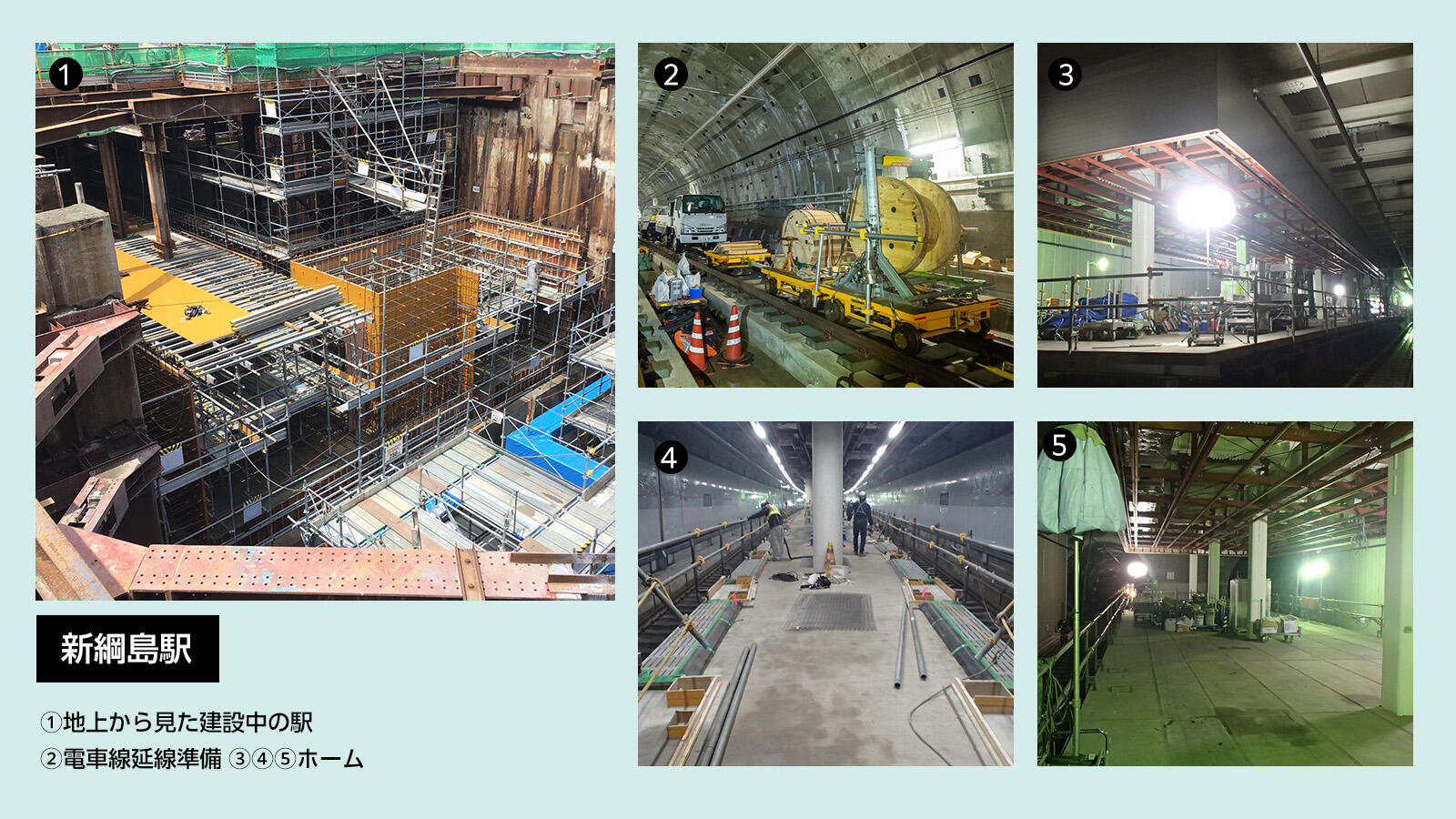

新設される新横浜駅と新綱島駅は、いずれも地上から掘り下げる開削工法による地下4層構造だ。新綱島駅の日吉方には病院や医療施設などが密集しているため、34.5mのみ非開削工法で建設されている。地上建物の沈下など、周辺環境への影響を低減できる構造として1m×1mの角形鋼管を42本、横から推進する角形エレメント工法を鉄道本体工事として初めて採用した。

早﨑 登

2007(平成19)年入社。九州新幹線新鳥栖駅を皮切りに、自身の出身地でもある北陸新幹線富山駅の設計・施工などを担当。現在建設中の北陸新幹線 (金沢・敦賀間) の計画立案などに携わった後、2017(平成29)年からST線を担当。2021(令和3) 4月から現職。

佐藤 貴之

2002(平成14)年入社。首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス)や九州新幹線熊本総合車両基地などの建設工事に携わった後、北海道新幹線の建設と並行して青函トンネルの排水ポンプおよび発電機の更新工事を担当した。2019(令和元)年12月から現職。

矢島 康一

2006(平成18)年入社。モルタル注入車をはじめ、整備新幹線の軌道・電気工事に使用する特殊な工事用機械の調達・管理・運用計画から始まり、九州新幹線熊本総合車両基地の建設、山梨リニア実験線の延伸工事、つくばエクスプレス秋葉原駅の出入口改良工事などさまざまな機械設備工事を歴任し、 2021(令和 3)年4月から現職。

3つの分野に分かれてしゅん功を目指す

開業まであと半年あまりとなったST線。既に土木・軌道工事はほぼ完了し、現在は「電気」「建築」「機械」という3つの部門が中心となって建設工事を行っている。ST線の建設では、まず「鉄道建設所」が土木工事に着手し、その進展に合わせて「鉄道電気建設所」「鉄道建築建設所」「鉄道機械建設所」が組織された。

電車や駅に、電気を供給する設備を担当しているのが、「新横浜鉄道電気建設所」だ。電力会社から受電した電気を、電車の走行に適した直流1,500Vに変換する変電所と、電車に電気を供給する電車線の工事のほか、駅の照明やコンセント、列車の運転に欠かせない信号装置や列車無線などの工事も行っている。

「変電所は、電車線および駅への送電に先立って、ほぼ100%完成しています。電車線、いわゆる架線は軌道工事に合わせて設置を進めています。信号・保安装置についても設置はおおむね終了しており、電車の位置を検知するための軌道回路や、分岐器を動かす電気転てつ機などの試験を行っています。駅の電力・通信設備は、建築工事と一緒に順次進めている状況です」(佐藤貴之・新横浜鉄道電気建設所長)

新設される2つの地下駅と変電所建屋の建設は、「新横浜鉄道建築建設所」が担当している。変電所は既に完成しており、現在は新横浜駅と新綱島駅の建設が進められている。

「土木工事で構築された地下空間に、各種駅施設を作っています。バックヤードや電気室などの工事はほぼ終わり、今はコンコースやホームといったお客様が使うエリアの内装工事を行っています。建築工事は2022年6月の時点で新横浜駅は約8割の進捗、新綱島駅は約5割の進捗です。電気や運転関係の施設を先に完成させたうえで、全体の仕上げ工事を進めます」(早﨑登・新横浜鉄道建築建設所長)

空調・換気・排煙設備やエスカレーター、エレベーターといった各種機械を設置していくのは、「新横浜鉄道機械建設所」の役割だ。通常ならば可動式ホーム柵(ホームドア)や券売機・改札機なども担当するが、ST線ではこれらについて東急電鉄および相模鉄道に施工を委託している。

「機械工事では新横浜駅の進捗率は約9割というところまで来ています。建築工事に合わせてエアダクトや配管工事を進めてきました。エスカレーターやエレベーターなどの昇降機工事についても、改札内のものについては設置を終えてメーカーによる試験を開始しています。9月には、機器単体の試験を終えて、開業へ向けた防災連動試験・消防検査というステージに入っていきます。また、新綱島駅の進捗率は約6割程度でダクト・配管工事、昇降機工事が佳境を迎えており、建築工事と工程調整を密に行いながら工事を進めています」(矢島康一・新横浜鉄道機械建設所長)

完成が近づくほど高まる「連携力」の大切さ

「電気」「建築」「機械」という、異なる部門が連携して完成を目指す鉄道の建設。大部分の区間が市街地直下のトンネルとなるST線では、技術力だけでなく調整力やチームワークがカギを握る。終盤になると、特に部門間の連携が重要だ。

「完成が近づくと、さまざまな機器が入り、その限られた空間の中で大勢の人が作業を行います。新型コロナ感染対策もしっかりやらなくてはなりませんし、人や機器が増えればそれだけ事故の危険性も高まるので、“完成が近づいた”と感慨にふける余裕はありません」(建築:早﨑所長)

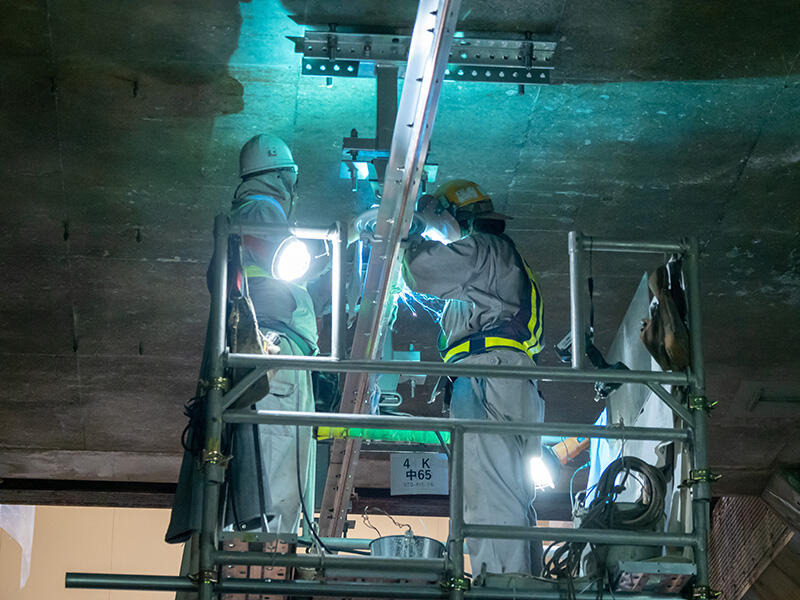

実際、トンネル内での工事作業は、まるでパズルのようだ。資機材の搬入・搬出は、原則として新横浜駅と新綱島駅に設けられた仮設開口部から行っている。開口部の直下には軌道があり、軌陸車(軌道上を走れる作業車両)などの作業車両が行き来しているが、安全上、開口部での作業と軌陸車の通行を同時に行うことはできない。朝9時から電気関係の資材を積んだ軌陸車が通行し、10時から建築工事が開口部から地下3階に資機材を下ろす。11時からは機械工事が地下2階に荷物を下ろし、12時からは架線工事用の高所作業車が通行する……といった具合に、30分から1時間単位できめ細かく“時間割” が作られる。

こうした調整は、駅の建設だけであれば受注者による現場の判断だけで済む。だが、トンネルなど駅以外の工区で使用する資機材も駅の開口部を使用しており、全体の工程を見た調整が必要だ。

「作業に従事されている受注者の皆さんはそれぞれ厳しい工程の中、必死に工事を進めていただいており、それぞれの要望がぶつかり合うこともあります。その調整をするのは、私たち機構職員の重要な役割です」(建築:早﨑所長)

全線に架線を張る作業を進める電気部門も、各工事との作業の調整に尽力している。資材は軌陸車やトロ(手押しトロッコ)に載せて運ぶが、軌道の分岐器が新横浜駅構内にしかないので、作業車両の入換・交換手順はまさにパズルだ。

「特に単線並列トンネルの綱島トンネルは空間に余裕がなく、作業車両が来たら避けることができません。作業員の動きも含めて予定を立てる必要があります」(電気:佐藤所長)

設備の仕様も地下区間は独特だ。特に防災面では極めて高度な安全性が求められる。

「地下駅は、地上駅とは防災対策の次元が違います。火災発生時の空調換気設備の全停止、排煙設備が始動するまでの各設備の動きやその順序など非常に細かいところまで想定する必要があります。設計にあたっては、鉄道に関する技術上の基準を定める省令、消防法、建築基準法などに基づくほか、消防隊による消火活動を踏まえ所轄の消防署と綿密な協議のうえで設計を進めました」(機械:矢島所長)

水害に対する備えも必要だ。例えば新綱島駅周辺は横浜市の洪水ハザードマップで最大3mの浸水が想定されているため、地上建屋を鉄筋コンクリート造(RC造)とするなど対策が取られている。だが、天災である水害は、いつ襲ってくるか分からない。

「工事中は排水設備も建設中ですから、雨が降ると雨水が現場に入ってしまう可能性があるので気を遣います」(建築:早﨑所長)

早﨑所長が休みの日に大雨が降ったことがあった。既に電気工事も始まっており、対策は施されているものの心配でしょうがない。我慢できず、土曜日の22時過ぎに電気室の様子を見に行った。

「電気室に入ったら、誰かいるのです。土木の所長でした。私と同じように心配になって見に来たそうです(笑)」(建築:早﨑所長)

沿線住民の期待が高まる中、建設は総仕上げへ

こうして、緻密な連携のもと進められてきた建設工事も、いよいよ終盤だ。8月末には仮設開口も閉そくされて、いよいよ国土交通省による検査、そして試運転へつながっていく。

「SJ線の開業以来、それまで交通が不便だった羽沢横浜国大駅周辺に店も増えて、地元の方からST線への期待を耳にすることが多くなりました。新横浜や新綱島の方と合わせ、とても期待の声が大きいので、身が引き締まる思いです」(電気:佐藤所長)

「新横浜が各方面と直結するので、ST線は開業と同時に“主役”の路線になると感じます。個人的にもよく利用することになりそうで、楽しみです」(機械:矢島所長)

「今年度に入って、視察や見学の依頼がとても増えています。工事関係者だけでなく、日常的に利用することになる方々が興味を持ってくださっていると感じます。工事は大詰めですが、これから実際に試験電車も走ることになるので、各部門でしっかりと連携して、完成まで持っていきたいと思います」(建築:早﨑所長)

首都圏の鉄道地図を大きく変える、ST線の開業はもう目前だ。