相鉄・東急直通線

3月18日開業

2023年3月18日、相鉄新横浜線と東急新横浜線(通称:相鉄・東急新横浜線)の羽沢横浜国大・新横浜・日吉間約10.0kmが開業。相模鉄道と東急電鉄が新横浜駅でつながり、相鉄と東急、そして東京メトロ、東京都交通局、東武鉄道、埼玉高速鉄道、西武鉄道を加えた7社局の鉄道路線による広域鉄道ネットワークが完成する。開業を直前に控えた沿線と新駅を、5年にわたって取材をしてきたライターが訪れた。

文・写真:栗原 景(フォトライター)

イラストレーション:岡本 倫幸

鉄道・運輸機構だより2023春季号

※特記以外の写真は2023年1月撮影

開業を2カ月後に控えて習熟運転が続く

羽沢トンネルから、ネイビーブルーの相鉄20000系電車が現れた。東急東横線渋谷方面への乗り入れに使用される車両だ。開業を2カ月後に控えた相鉄新横浜線と東急新横浜線の習熟運転が行われている。2023年1月6日、ここは羽沢横浜国大駅。2019年11月30日に相鉄・JR直通線の駅として開業した駅で、当時、羽沢トンネルは新横浜駅に向けて掘削している最中だった。

一足先に開業した羽沢横浜国大駅は、当初駅周辺にほとんど店がなかったが、3年余りが経過した現在は大手のドラッグストアや医療施設がオープンし、にぎわいが生まれつつある。

相鉄新横浜線、相鉄本線、横浜市営地下鉄を乗り継ぎ、新横浜を訪れた。移動に40分ほどかかったが、相鉄・東急新横浜線ならわずか1駅、4分足らずで結ばれる。

新幹線、地下鉄と接続し新横浜は新たな時代へ

新横浜は、神奈川県東部を代表する新都心だ。1964年10月、東海道新幹線とともに開業した時には一面の田園風景だったが、半世紀余りを経て、オフィスビルや商業施設が並び、地下鉄も通る繁華街に成長した。

その新横浜を、新たなステージに導くのが相鉄・東急新横浜線だ。「新横浜駅Ver3.0」をコンセプトとする新しい新横浜駅は、市道環状2号線の直下に建設された駅で、地下1・2階で横浜市営地下鉄ブルーラインと十字に交差している。地下4階のホームは2面の島式ホームに3線のレールが敷かれた2面3線。相鉄と東急の境界となる駅で、双方へ折り返し運転が可能な構造だ。

新横浜駅の建設現場を初めて訪れたのは、2019年11月12日、本誌64号の取材だった。駅の東西部分の工事をJRTTが、横浜市営地下鉄と交差する中央部の工事を横浜市がそれぞれ発注し、ホームの形が見えてきた頃だった。1985年に開業した横浜市営地下鉄の躯体に、地下鉄の運行を一切止めることなく新たに構築した相鉄・東急新横浜線を接続させる大がかりな工事で、「ここが改札口になります」と言われても、なかなか想像できなかったものだ。

2021年11月に、本誌72号の取材で再び訪れると、土木工事は一段落し、ホーム階ではレールの敷設も始まっていた。むき出しの天井には無数の換気用ダクトが張り巡らされ、地下駅でいかに換気が徹底されているかがよくわかった。

その後、2022年7月22日にレール締結式が新横浜駅で行われ、2023年1月6日現在は、ホーム可動柵なども設置されてほぼ完成した状態だった。

横浜市営地下鉄の通路を挟んで向かい合う改札口には、自動改札機や券売機なども設置されて、地下鉄通路との仮囲いを取り払うのを待つばかりだ。デザインコンセプトは、「自然と調和した温もりと潤いの地下駅」。日吉側の改札は東急、羽沢横浜国大側の改札は相鉄の管轄で、壁などのデザインに両社の特徴が表れている。両側に共通するのが、新横浜の実際の地層をモチーフに、新横浜の成長・発展の積み重ねを表現したシンボルウォールだ。

「横浜近郊の繁華街」から「便利な新都心」へ

相鉄・東急新横浜線の改札口に挟まれた横浜市営地下鉄の通路に出ると、地下鉄の乗客が新横浜線の工事に関するお知らせを熱心に見ていた。開業後は、原則として相鉄いずみ野線と東急東横線渋谷方面、相鉄本線と東急目黒線目黒方面とで直通運転が行われ、湘南台、海老名、自由が丘、池袋、川越、西高島平、浦和美園といった数多くの駅から新横浜へ乗り換えなしで来られるようになる。新横浜ラーメン博物館や横浜アリーナ、日産スタジアムなど、新横浜にはさまざまな施設があるが、多くの場合、「横浜駅か菊名駅で乗り換えて行くところ」だった。これからは、首都圏のどこからでも行きやすく、東海道新幹線の乗り換えにも便利な新都心に進化するだろう。

昭和の面影を残す繁華街に、新たなにぎわいを運ぶ新綱島駅

JR横浜線で菊名に出て、東急東横線に乗り換え、綱島を訪れた。綱島は鶴見川の左岸に位置し、明治時代から昭和初期にかけては国内有数の桃の産地として知られ、その後横浜北部の繁華街として発展したまちだ。昭和初期に、東京横浜電鉄(現・東急東横線)の開業に伴って整備された街区が今も残され、昭和の面影を感じられる。

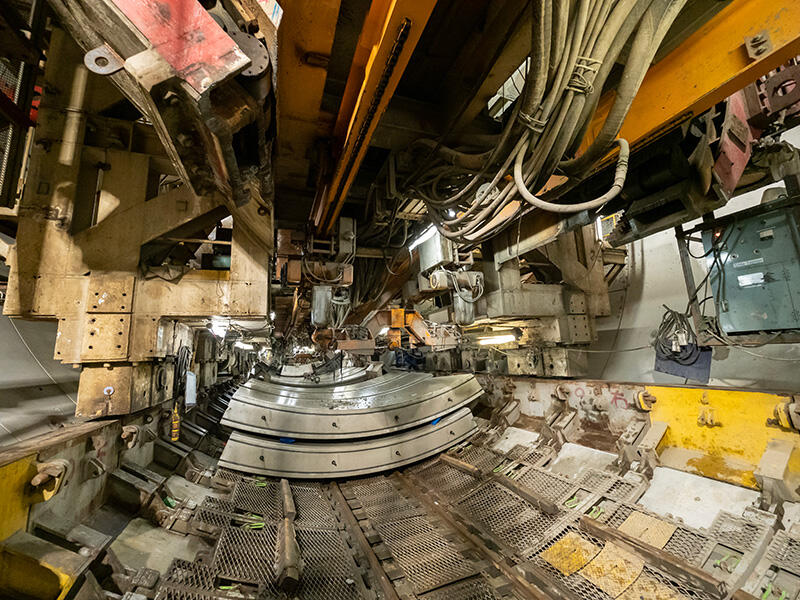

東急新横浜線の新綱島駅は、綱島駅の東150m、綱島街道を隔てた位置に建設された。筆者が新綱島駅の工事現場を初めて取材したのは本誌57号、2018年2月1日のことだ。当時はまだトンネルの掘進は始まっておらず、駅予定地に構造部材を建て込んで、地上から掘り進んでいる段階だった。地下4階の新綱島駅は、ホームが地下約35mの位置にあるが、取材時の深度は約29m。まだホーム階にも達していなかった。

2度目に訪れたのは、3年半後。建築や電気、機械関連の工事が行われていた2021年11月25日、本誌72号の取材だ。地下4階では1面2線のホームが姿を現し、ホームの対向壁には鶴見川を表現した水色の化粧壁も設置されていた。わずか3年余りで、見違える姿になった新綱島駅に驚いたものだ。

そして、2023年1月6日の新綱島駅。ホームにはレールはもちろん、駅名標や発車標も設置され、習熟運転の列車が頻繁に発着していた。改札階では最後の内装工事が急ピッチで進められ、地上では横浜市が想定する3mの洪水に耐えられる鉄筋コンクリート造の駅出入口と換気塔がほぼ完成。横浜市の都市計画に基づいた高層住宅施設や、都市計画道路の整備が進められている。現在、東急東横線綱島駅では、狭い高架下のバスターミナルから1日800本以上の路線バスが発着しているが、開業後は約半数のバスが新綱島駅に移転する計画だ。高層住宅や商業施設、市民文化センターが整備され、将来的には綱島街道に歩行者デッキが設けられて、2つの駅をより快適に行き来できるようになる。また、日吉・綱島または新綱島間を含む定期券を持つ利用者はどちらの駅からも乗り降りできる特例も設けられ、2つの駅が一体となって新しいにぎわいを生み出していくという。

相鉄・東急新横浜線の開業で、新横浜や綱島は首都圏の人々にとって、もっと身近な存在になる。新しいにぎわいが生まれる。そんな時代がやって来た。