着々と進む軌道スラブとレールの敷設

嬉野に87年ぶりの汽笛が響く

九州新幹線建設局 武雄鉄道軌道建設所

平成34年度の完成を目標に建設工事が進む、九州新幹線西九州ルート。

昭和初期以来、鉄道のないまちだった嬉野市で、いよいよレールの敷設が始まった。

列車が安全・快適に運行できるよう寸分の狂いも許されない、

軌道敷設工事の今をレポートする。

作業員が協力し合って、ロングレールを一斉に軌間3mに広げる。足元のオレンジ色の治具で軌間を測る。

右の下り線はすでに軌道スラブとレールの敷設が完了している

文・写真:栗原 景(フォトライター)

鉄道・運輸機構だより2019春季号

着々と進む軌道スラブとレールの敷設嬉野に87年ぶりの汽笛が響く

平成34年度の完成を目標に建設工事が進む、九州新幹線西九州ルート。

昭和初期以来、鉄道のないまちだった嬉野市で、いよいよレールの敷設が始まった。

列車が安全・快適に運行できるよう寸分の狂いも許されない、

軌道敷設工事の今をレポートする。

作業員が協力し合って、ロングレールを一斉に軌間3mに広げる。足元のオレンジ色の治具で軌間を測る。

右の下り線はすでに軌道スラブとレールの敷設が完了している

文・写真:栗原 景(フォトライター)

鉄道・運輸機構だより2019春季号

見事なチームワークで進む軌道敷設

人ほどの作業員が高架線上に整然と並び、一斉にハンドルを回した。ここは佐賀県嬉野市内、今寺軌道基地。

「はい、巻き!」

200m、重量約12tのロングレールがみるみるうちに持ち上がった。

「しっかり見て確認! ハの字にならないように」

厳しい声が飛び交い、各作業員が確認する。続いてハンドルを押すと、長いレールがスムーズに軌道の外側に移動した。見事なチームワークだ。

「仮軌道の軌間を広げる作業を行っています」

解説するのは、武雄鉄道軌道建設所の板屋良人所長だ。

「軌間を3mに広げて、大型のスラブ敷設車が動けるようにするのです」

軌道スラブとは、長さ5m(一部4m)、幅2.2m、厚さ190mmのコンクリート製の板だ。レールの下に敷かれ、列車の荷重を受け止めるまくらぎとバラストの役割を果たす。従来の砕石(バラスト)に比べ、安定性と省メンテナンス性に優れており、昭和47年開業の山陽新幹線で本格的に採用されて以来、新幹線の主流となっている。

「午後からは、スラブ敷設車を動かして、軌道スラブを路盤上に敷設していきます」

軌道スラブは、黒いCAモルタルの上に乗っている。スラブとスラブの間には円筒形の突起コンクリートがあり、これらが列車からの荷重を受け止める仕組みだ

ミリ単位の精度が求められる軌道工事

今寺軌道基地は、平成34年度の完成を目指して、急ピッチで建設工事が進められている九州新幹線西九州ルートの建設現場で、2月8日現在、レールや軌道スラブの敷設工事が行われている。嬉野のまちにレールが敷かれるのは、昭和6年に肥前電気鉄道が廃止されて以来、実に87年ぶりのことである。

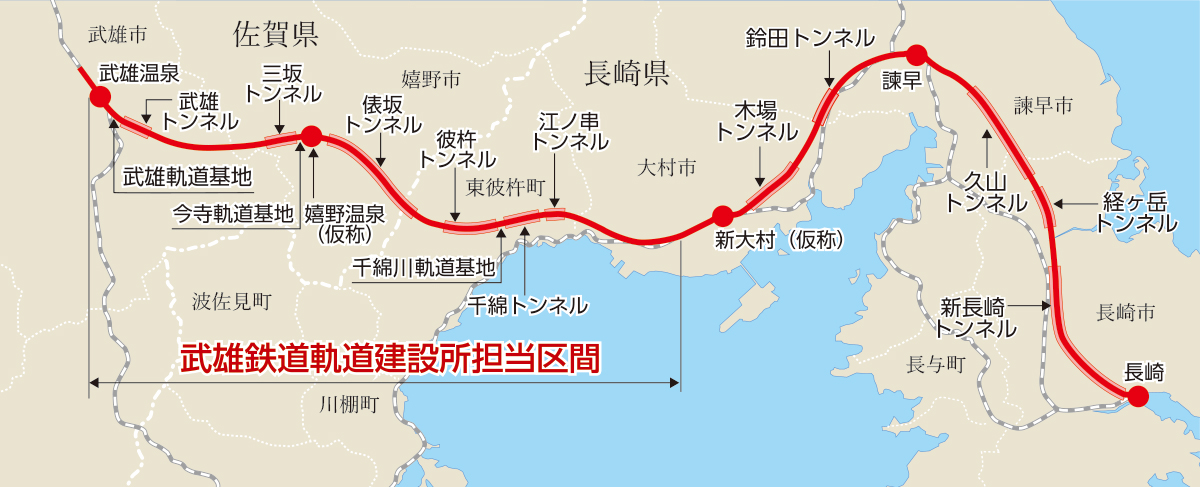

武雄鉄道軌道建設所は、武雄温泉・長崎間66.1kmのうち、武雄温泉駅から新大村(仮称)駅の手前まで、29.9kmの軌道敷設を行っている。軌道スラブは佐賀県吉野ヶ里町の工場で生産され、現在1日約40枚、約200m分ずつ敷設が進む。

「この辺りは、下り線は既に軌道スラブの敷設を行いましたが、上り線はまだ仮軌道で、これから敷設を行います」

板屋所長は長崎県出身。西九州ルートのほか佐世保線の複線化工事などを担当してきた。平成30年4月から現職だ。

「軌道工事は、ミリ単位の精度が求められます。新幹線が安全に高速運行するために絶対必要なものですので、精度には特に留意して作業を進めています」

上り線の軌道中央には、5m間隔で円筒状の突起コンクリートが並んでいる。軌道スラブは、この突起と突起の間にはめ込むように設置される。突起コンクリートが前後左右の荷重を受け止め、軌道スラブの下に注入されたCAモルタルが上下の振動を吸収する仕組みだ。

「西九州ルートでは、この突起コンクリートにICタグを埋め込んでいます。これをリーダーで読み取ると、起点からの距離やカント(曲線区間の軌道の傾き)、スラブ面やレール上面までの高さといったデータを参照できます」

以前はデータを記入したシールを貼っていたが、鳥が剥がしてしまうといったトラブルがあった。最新のIT技術は、こんなところにも役立っている。

軌間3mのスラブ敷設車。中央に軌道スラブを積載し、設置場所まで自走して所定の位置に降ろす

土木工事が完了したトンネル内でレールを溶接

今寺から車で20分ほど移動し、約10km南西の東彼杵町を訪れた。

「ここからの眺めが、すばらしいのです」

板屋所長が案内してくれたのは、大村湾グリーンロードの展望広場。九州新幹線西九州ルートの千綿川橋りょうが目の前を横切り、その向こうに長崎自動車道と大村湾を見晴らせる。開業後は、抜群の車窓風景を楽しめることだろう。

「左手に見える千綿トンネルは千綿川軌道基地として、レールの1次溶接と貯積(一時保管)を行っています」

千綿トンネルの坑口に来ると、レールがずらりと並んでいた。

「今朝運搬してきた25mレールです。これをトンネル内で溶接し、200mにつなげています」

土木工事が完了したトンネル内には、溶接ラインが設けられていた。

「今から溶接を行います」

溶接作業は、作業員二人と機器オペレーターの三人一組で行う。まず接合するレールの端面を研削し、錆や油などの付着物を除去して突き合わせ時に隙間ができないよう調整する。続いてガス圧接機をレールに接続し、アセチレンガスによる炎で1300℃前後まで加熱すると同時に、双方から圧力を加える。

赤く熱されたレールは、圧力によって接合し膨らむ。レールが24~25㎜短くなり、その分だけ接合部が膨らんだところで加熱・加圧を終了し、砥石グラインダーで膨らみを削る。専用の測定器やブラックライトで段差や傷などの有無を検査して完成だ。シンプルで確実な溶接方法だが、極めて高い精度が求められ、作業には熟練が必要だ。

200mに溶接されたレールは、トンネルの奥に貯積され、送り込み装置を使って敷設現場まで延ばして仮軌道として敷設される。軌道スラブの敷設後、本線上で2次溶接が行われて約1kmの長さとなり、位置や高さをミリ単位で調整したうえでさらに3次溶接が行われる。

「最終的には、武雄温泉駅の分岐から新大村の車両基地手前まで、約30kmが1本のレールで結ばれ、揺れや騒音の少ない快適な乗り心地が実現されます」

板屋所長の説明が終わると、ちょうど午前の作業が終了した。トンネルの奥から、作業員たちが自転車に乗って続々と戻ってくる。我々も、昼食にしよう。最寄り駅である大村線千綿駅は、大村湾に面した風光明媚な無人駅で、駅舎が地元の若い人が経営する食堂になっている。新幹線が開業すれば、この美しい路線も一層身近な存在になる。

遺跡のまちで生産される軌道スラブ

手作りのカレーと大村湾の景色を楽しんだ後は、北へ車で1時間。遺跡で有名な佐賀県吉野ケ里町にある、三井住友建設三田川工場を訪れた。ここでは軌道スラブの製造を行っている。最初に行うのが、鉄筋のセットと埋込部品の取り付けだ。16種類ある鉄筋を組み、ICタグを取り付ける。この日の作業員は12人。女性の作業員もいて、手際よく組んでいく。

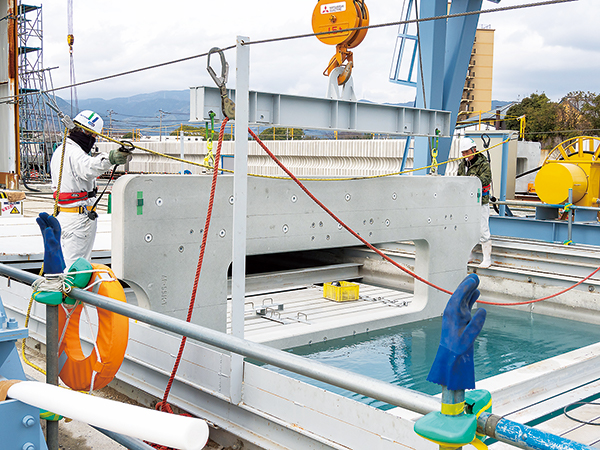

隣の棟では、コンクリートの打設を行っている。組み上がった鉄筋をセットした型枠に生コンクリートを流し込み、振動を与えて気泡を抜く。型枠は31台あり、それぞれ作業順の番号が振られている。ランダムな順番になっているのは、機器や作業員の集中による事故を防ぐ工夫だ。職人の手で表面を滑らかに仕上げたら、カバーを被せて下から蒸気を当てる蒸気養生を一晩行い、翌朝型枠から外して検査と仕上げを実施。さらに水槽に沈めて、3日間湿潤養生を行う。こうすることで、コンクリートが固まる過程で内部に必要な水分が確保され、クラックを防ぎ最適な強度が得られるのである。

レールは25mごとに圧接を繰り返しながらトンネルの奥に送られ、200mの長さとなって貯積される。作業場所が広範囲に及ぶのでトンネル内の移動は自転車が基本だ

湿潤養生が終わった軌道スラブは縦に並べてストックされ、出荷が近づくとレールの締結装置を取り付けるタイプレートを設置する。作業場に4枚ほどの軌道スラブが並べられ、部品の配置・取り付け・固定を流れ作業で行っていく。クレーンが軌道スラブを吊り上げる度にホイッスルが鳴り、作業の手を止めて待避する。軌道スラブの重さは約4t。吊り荷の下には絶対に人が入らないようにして事故を防いでいる。

こうして生産される軌道スラブは、1日40枚から48枚出荷され、最初に訪れた今寺軌道基地などに運搬される。これまでに約3600枚が生産されたが、あと約1年かけて最終的に1万2000枚弱、距離にして30km分を生産する。今がまさに正念場だ。

「昨年、今寺軌道基地でレール敷設の発進式を行いました。その時合図として汽笛を鳴らしたのですが、地元招待者の方が〝このまちで初めて汽笛を聞いた〟とおっしゃったのです」

板屋所長が言った。

「そういう地域に、新幹線を作るんだって身が引き締まる思いでした。列車が安全に走行するためには、ボルト1本の緩みも許されませんから、細部まで気を遣いながら完成を目指したいと思います」

今日も、西九州ルートでは1日40枚、200mずつ軌道が敷設されている。嬉野が、長崎や佐賀のまちとレールで固く結ばれる日は近い。