船舶共有建造事業の概要

JRTTの共有建造業務

JRTTでは、国内旅客船又は国内貨物船の建造について、共有建造業務を通じて長期・固定資金を供給し、また、建造に関する技術的支援を行っています。

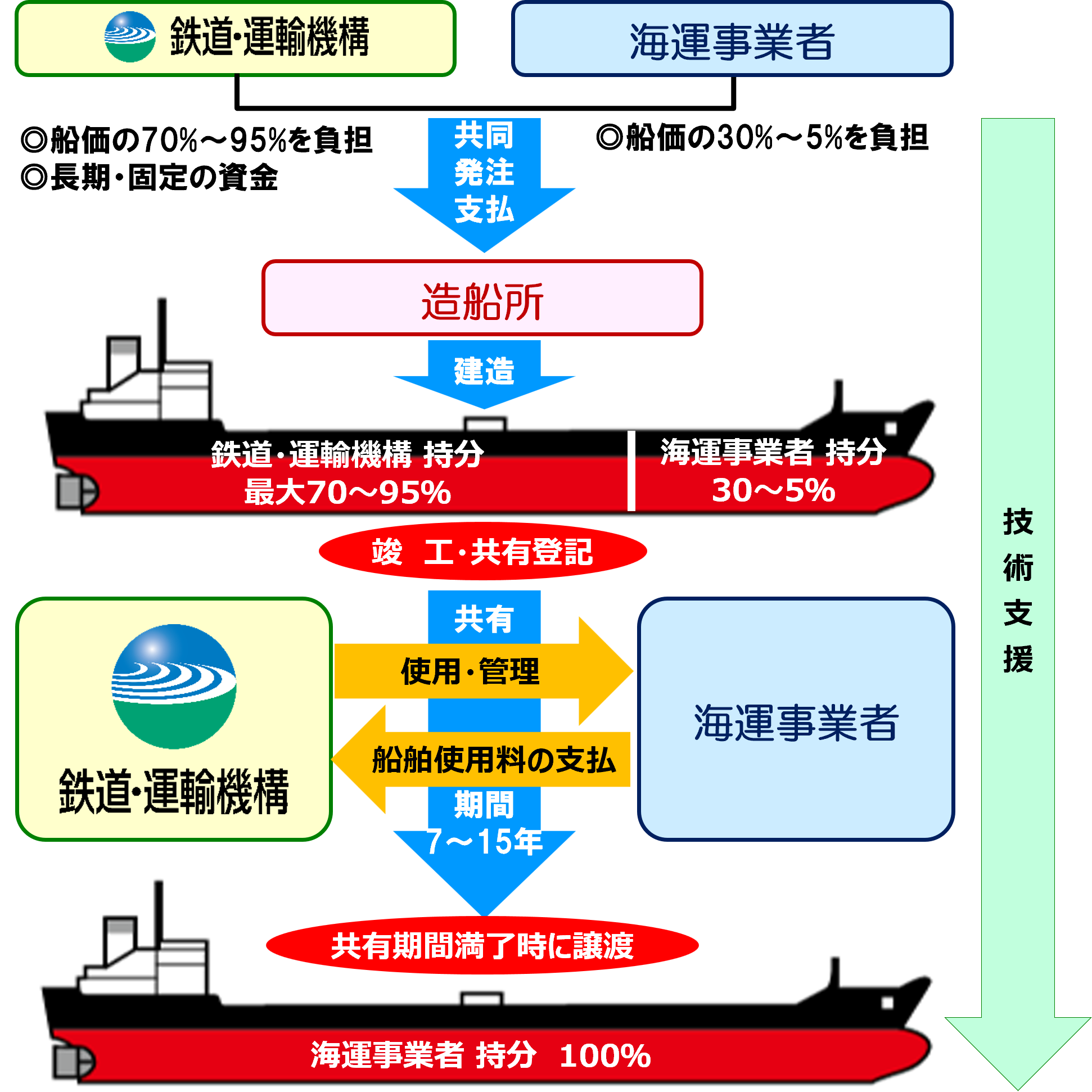

船舶共有建造制度の仕組み

国内旅客船又は国内貨物船を所有する海運事業者(以下「海運事業者」という)からの申込みをいただいた後、海運事業者とJRTTが費用を分担して船舶の建造を造船所に共同発注します。また、完成までの間の工事監督や検査も共同で行います。完成した船舶は、費用の分担割合に応じた持分割合にて海運事業者とJRTTが一定期間(おおむね耐用年数)共有します。

この共有船については、海運事業者が使用・管理し、これにより生じる収益及び費用はすべて海運事業者のものとなります。なお、JRTTが分担した建造費用については、共有船のJRTT持分の使用料として、元金均等割賦弁済方法により計算した元金及び利息に相当する金額を共有期間を通じて支払っていただくことにより、ご返済いただくことになります。また、共有終了までの間、共有船のメンテナンスサポートも行っています。

最終的に、共有船は、共有期間満了時に減価償却後の残存簿価でJRTTの持分を買い取っていただくことにより、海運事業者の100%所有船となります。

スキーム図

スキーム図船舶共有建造制度の多様なメリット

原則として担保が不要

船舶共有建造制度の場合はJRTTが共有船の持分を直接所有しますので、原則としてJRTT持分について担保は不要となり、抵当権設定費用が不要となります。海運事業者は、自己資金部分の調達に必要な担保を用意すれば船舶の建造が可能です。

長期・固定での資金供給

使用料の支払期間はおおむね共有船の耐用年数となっておりますが、船舶の種類に応じて7年から15年の長期の返済が可能であることに加え、基準を満たせば期間の延長及び短縮にも対応しております。また、固定金利及び5年毎の見直し金利が選択できるほか、固定金利と5年毎の見直し金利を併用することもできますので、事業の見通しが立てやすく、安心してご利用いただけます。

金利の「5年毎の見直し方式」について

使用料金利は、契約・起工・進水・竣工の各時点の金利を加重平均して決定されます。5年毎見直し(変動)方式では、竣工月から5年毎に再度その時の情勢に応じた5年間の金利を決定していきます。

技術支援

共有船は、JRTT所有船として建造しますので、JRTTから多様な技術支援を受けることが可能です。JRTTでは、このために専門の技術者が対応しています。これは他の金融機関からの融資にはない大きなメリットです。

税金の優遇

所有権保存登記には、共有船のJRTT持分に係る登録免許税が免除されます。

国の海運政策の実施機関

JRTTは、国の海運政策の実施機関として、国内旅客船又は国内貨物船の整備を推進するための支援を行っています。

長期・固定資金を安定供給

海洋国家である日本にとって、船舶は経済活動や国民生活に必要不可欠なインフラですが、その整備には多額の初期投資を要します。船舶の整備主体となる海運事業者は、その大多数を中小企業者によって占められており、船舶の整備の推進には、長期・固定での資金供給などによる支援が必要です。JRTTでは、財政投融資計画に基づいて国から借り入れた資金を主な原資として、船舶の共有建造を通じて、長期・固定での資金を安定的に供給しています。

国内の海運事業者の多くが利用

船舶共有建造制度を利用して建造された船舶はこれまでに4,000隻を超えており、国内の海上輸送の維持・発展に貢献しています。

国内で唯一船舶共有建造制度を採用

海運事業者と共同して船舶の建造を行う船舶共有建造制度は、他の金融機関で行っている建造資金の融資に比べて、担保、技術援助などの面においてメリットのある制度です。この制度を採用しているのはJRTTのみです。

多様な政策課題に貢献

- 内航海運のグリーン化(スーパーエコシップの普及促進、環境負荷を低減する船舶の整備)

- 物流効率化(モーダルシフトの推進)

- 地域振興(離島航路などに就航する船舶の整備、観光需要に対応した国内クルーズ船の整備)

- 事業基盤強化(海運事業者の安定的かつ効率的な事業環境の整備)

- 船員雇用対策(若年船員や女性船員等の計画的な雇用促進、労働環境改善船の普及促進)

- 特定船舶導入計画(優れた省エネ等装置を備えた船舶の普及促進)