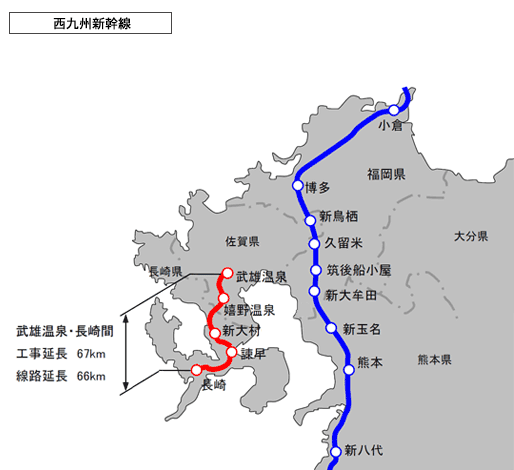

西九州新幹線(武雄温泉・長崎間)

開業日:2022年9月23日

西九州新幹線(武雄温泉・長崎間)の開業により、沿線地域における観光地への誘客やインバウンド需要の拡大が期待されるとともに、人々の広域的な活動が促されることで、地域経済の活性化が期待されます。

概要

西九州新幹線(武雄温泉・長崎間)は延長約66kmの路線であり、平成20年(2008年)3月に武雄温泉・諫早間で暫定整備計画(スーパー特急方式)として工事実施計画の認可を受け、工事に着手しました。平成24年(2012年)6月に武雄温泉・長崎間で標準軌による工事実施計画の認可を受け、令和4年(2022年)9月23日に開業しました。

構造物の構成は路盤約5.3km(約8%)、橋りょう約7.1km(約11%)、高架橋約13.6km(約20%)、トンネル約41.0km(約61%)となっています。設置された駅は武雄温泉駅(併設)、嬉野温泉駅(新設)、新大村駅(新設)、諫早駅(併設)、長崎駅(併設)の5駅です。

西九州新幹線(武雄温泉・長崎間)の開業により、博多~長崎間は最速1時間20分(開業前より30分短縮)で結ばれることになり、新大阪~長崎間は最速3時間59分(開業前より30分短縮)で結ばれることになりました。

新たに開発された技術

PC構造によるGRS一体橋りょう

GRS一体橋梁は、橋桁と耐震性の高い補強土橋台を一体化した橋梁であり、機構は2011年に北海道新幹線、中学校線架道橋に世界で初めて建設しました。その後、耐津波性が高い橋梁として東日本大震災で被災した三陸鉄道の橋梁復旧にも適用しました。九州新幹線(西九州)、原種架道橋は、従来までの適用スパンを拡張するためにPC構造を初めて採用した橋長30mの長スパンGRS一体橋りょうです。

PC構造の適用には、プレストレスによる桁の長期にわたる収縮と桁の温度変化に伴う伸縮変形を把握した設計が必要であり、機構は技術開発を重ねて実用化に至りました。

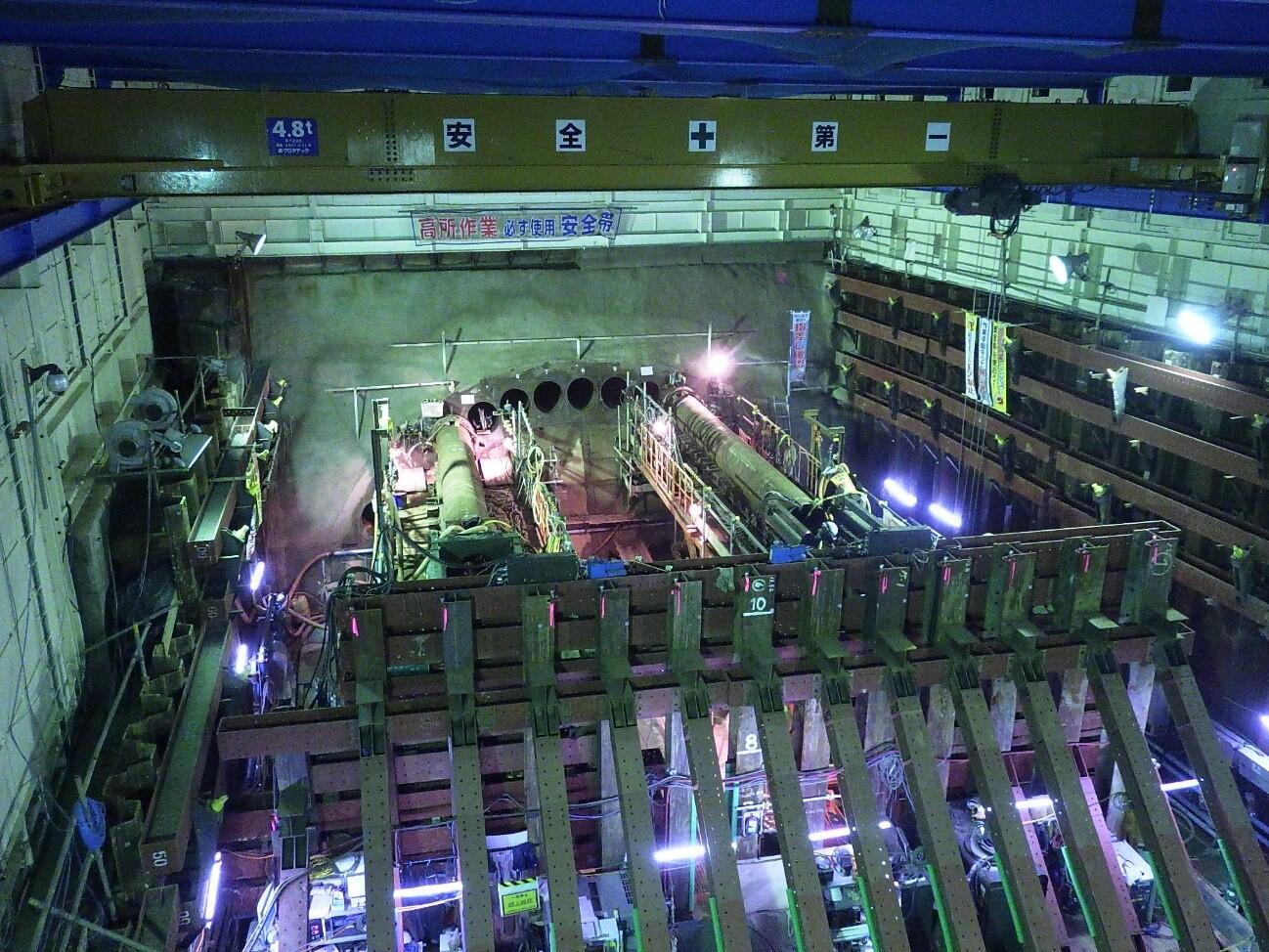

巨礫を含む地質におけるパイプルーフ工法の改良

諫早トンネルは、諫早駅付近の市街地に位置し、国道207号等の直下を土被り3.5mで通過する延長230mの山岳トンネルです。国道部分の交通荷重の保持、道路面の沈下抑制及び埋設管の機能保全を目的とした対策工として、パイプルーフ工法(Φ800㎜、L=60m×15本)を採用しました。従来の工法では隣接するパイプルーフ(鋼管)に継手部を設けますが、本トンネルでは、軟質な地層の中に硬質な巨礫が存在するため、継手部が巨礫に支障した場合、継手部の破断等が想定されました。そこで継手の代わりに裏込めをラップさせて接合部を構成する「裏込ラップ工法」を開発しました。本工法により、巨礫を含む軟質な地質条件下において、鋼管同士の隙間を確実に遮閉したパイプルーフの構築が可能となり、国道の交通規制を回避して、トンネル掘削を安全かつ工期内に終えることができました。

ギャラリー

新大村駅~諫早駅間を走行するN700S系車両

大村車両基地

皿屋溜池橋りょう

稲佐山から見た長崎駅