橋りょう

橋りょうとは、道路・鉄道等の線状の構造物をつくる場合に、障害となる河川・渓谷・道路・鉄道等を横断するため、その上方につくられる構造物のことです。

橋りょうは、構造形式から、桁橋、アーチ橋、ラーメン橋、吊橋,斜張橋等に分類されますが、最も基本的なものは、主桁を水平に渡した桁橋です。これは橋りょうに作用する鉛直荷重を鉛直の力で支持するものです。桁橋の主桁には、曲げとせん断に抵抗できる部材を組合せたものと、軸方向力だけに抵抗する部材を組合せたものがあり、前者を狭義の桁橋、後者をトラス橋といいます。

アーチ橋は、主桁に相当するものに曲がりをつけ、橋りょうに作用する鉛直荷重を橋りょう端部(支点)において鉛直力と水平力で支持する構造にしたものです。

複数の部材を剛結合した構造をラーメン構造といい、このラーメン構造を主構造に用いた橋がラーメン橋です。

吊橋は、橋全体にわたって張り渡したケーブルに、桁を吊り下げる形式の橋です。斜張橋も吊り橋の一種ですが、適当な箇所に塔を建て、これからケーブルを斜めに張って桁を支える形式の橋をいいます。

以上は橋を構造形式で分類したものですが、桁を造る材料によっても、コンクリート橋(鉄筋コンクリート橋、プレストレストコンクリート橋)、鉄橋、合成橋(鉄とコンクリートを併用)に分類されます。以上、橋りょうの概要について述べてきましたが、代表的な橋りょうとして次のものが有ります。

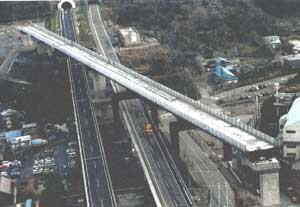

GRS(補強盛土)一体橋りょう

西九州新幹線 原種架道橋

GRS(補強盛土)一体橋りょうは、橋桁と耐震性の高い補強土橋台を一体化した橋りょうです。補強土橋台は、兵庫県南部地震の被災経験から耐震性を高めた橋台であり、JRTTでは2004(平成16)年以降、整備新幹線に標準的に適用しています。また、インテグラル橋りょうは、支承のない門型橋りょうであり、地震による落橋の危険性がありません。GRS一体橋りょうは、両者の利点を融合した橋りょうであり、2011(平成23)年にJRTTが世界で初めて建設したものです。原種架道橋では、このGRS一体橋りょうの長スパン化を実現しました。

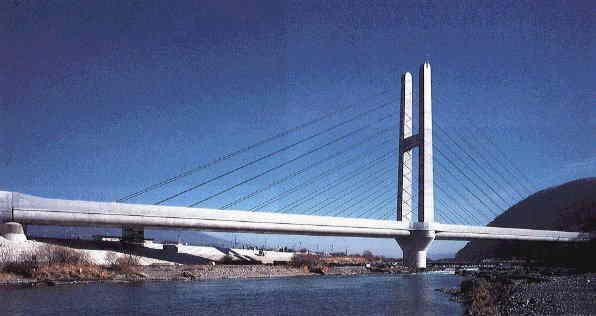

長大スパンのPC斜張橋

北陸新幹線 第2千曲川橋りょう

PC斜張橋とはプレストレストコンクリート(PC)を主桁の材料に用いた斜張橋のことで、鉄道公団(現 鉄道・運輸機構)では三陸鉄道北リアス線の小本川橋りょう(昭和54年度、土木学会、田中賞受賞)で鉄道として本格的に採用して以来、PC斜張橋の技術革新を進めてきました。

第2千曲川橋りょうは、一級河川千曲川を上田市内において交差角度40度で渡河する橋りょうです。一般に川渡りの橋りょうは、河川と直角に交差しますが、ここでは路線延長を短くし、経済的な新幹線を建設するため、40度で交差することとしました。また、千曲川の流れを極力阻害しないよう橋脚を一つとしています。この結果、従来の新幹線コンクリート鉄道橋の最大スパン110メートルを大きく更新する 135メートルという長大スパンのコンクリート鉄道橋が出現しました。これは我が国のコンクリート鉄道橋の新しいジャンルを開拓したもので、平成7年度の土木学会、田中賞を受賞しています。

高速道路上のトラス橋と合成橋りょう

京葉線 夢の島橋りょう、北陸新幹線 北陸道橋りょう

橋は川を渡るだけでなく、高速道路を跨いで造られる場合もあります。このような場合、高速道路の交通に支障すること無く橋をかける必要があり、大変難しい施工方法が求められます。

夢の島橋りょうは、東京と千葉を結ぶ首都高速湾岸線や国道、運河などの重要施設を半径400メートルの曲線で跨ぐ橋りょうで、高速道路部分の長さ108メートル、重さ1,260トンの桁をわずか25分で旋回架設しました。また、北陸道橋りょうは新潟と富山を結ぶ北陸自動車道や河川などの重要施設を跨ぐ橋りょうで、高速道路部分の長さ150メートル、重さ1,470トンの桁を旋回・横取り工法により架設しました。

夢の島橋りょう

北陸道橋りょう